孤身一人,向世界發起戰爭:七等生紀錄片《削瘦的靈魂》

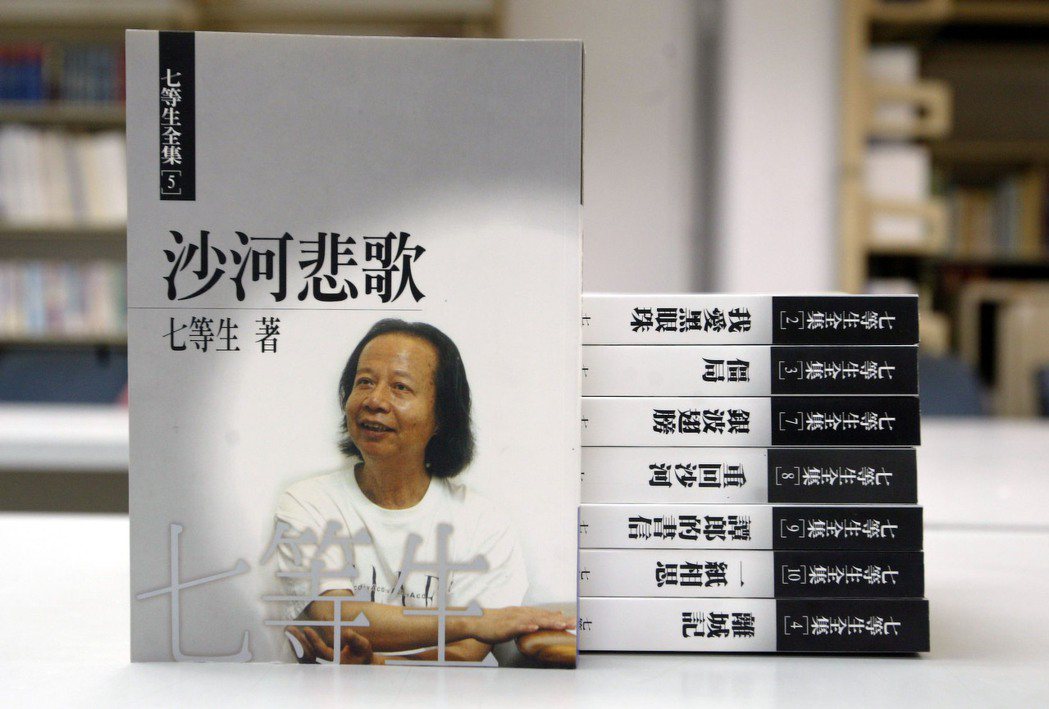

因為作品敗德晦澀,曾引起軒然大波、受到文壇圍攻,甚至思想審查的前輩小說家七等生,在多年沉寂後,還來不及看到目宿媒體出品、朱賢哲導演拍攝的作家紀錄片《削瘦的靈魂》上映,便於2020年末過世。

嗜好「孤獨」的成癮者

1939年,七等生出生在苗栗通霄的一個貧窮勞工家庭。在他創作力最為旺盛的青壯年,正好重疊台灣文學史上,文藝思潮兩次「現代化」的關鍵時刻。

第一次是1960年代隨著美援政策登陸的「現代主義」,鼓勵作家朝向內心探索;第二次則是1970年代「寫實主義」興起,強調文學必須反映外在社會現實。在七等生的作家生涯中,既有筆法詭異的現代主義小說《我愛黑眼珠》跟《來到小鎮的亞茲別》,也有直抒底層艱苦的寫實作品《老婦人》與《沙河悲歌》。

不過,真正讓七等生在台灣文學史上佔有不可抹滅地位的,其實還是當時幾乎沒有任何其他台灣作家能像七等生那樣,義無反顧、近乎宗教虔誠的,解剖並且沉浸於人類的「內心孤獨」。特別在1970年代以後,台灣社會各方面急遽變動,島嶼上的人們或是努力打拚追求經濟成功、或是熱血參與社會改革,七等生這種「逼問自我」的寫作路數,就顯得更為寂寞。

然而評論家詹宏志在最近一次演講中,卻非常生動地描述了,年輕時自己閱讀七等生所感受到的強大心靈衝擊。在七等生筆下,憂悒苦悶知識青年,漫無目的走在燈紅酒綠的繁華街道,然後被舉止粗魯庸俗的小鎮居民所淹沒。詹宏志說,這種身處其中,卻又與世界無比隔膜的感覺——因為現代教育而跟傳統社群發生斷裂、渴望超越性追求卻被功利社會氣氛視為頹廢怪異——那很可能是,戰後好幾個世代台灣知識份子無法掙脫的惡意詛咒。

忠於苦難的正義

在《削瘦的靈魂》這部紀錄片中,反覆出現的,是一位戀母情結、婚姻出軌、痛恨世俗工作、為了寫作而長年忽視子女教養的藝術家形象。導演不時冷冷朗讀七等生作品文字,那是一些句法怪異、語言倒錯的詩歌——這也是七等生沒有辦法出現在中學國文課本,從而逐漸被台灣讀者忘懷的最大理由。

從私德的角度,七等生偏執尖銳,甚至充滿政治不正確的人格特質。再從文學的角度,七等生從不談風花雪月、光明溫暖,作家的唯一主題是「人類永恆受苦」,也讓主流無法接納。

年輕時,七等生原本與對台灣文學影響深遠的《文學季刊》同仁相熟,然而左傾的《文學季刊》相信「淑世」理想,認為「寫作」應該銳利如刀,直指社會上的種種不公不義。然而在七等生看來,政治不可能是文學的歸宿,他不肯寫作那些短暫的、無關永恆的事物。

紀錄片提及一件饒有韻味的往事:七等生曾與朋友爭論文學,兩人話不投機,對方憤怒地一口唾吐在七等生臉上。然而七等生並不說話,也沒有還擊,就讓口水沿著面龐慢慢流下——此時他下定決心,自己要繼續寫那些不優雅、不美麗的事物,庸人為此七竅生煙便是最痛快的報復。這種對於自身藝術信念的不肯妥協,或許才是七等生的尖銳「正義」。

小鎮知識分子的自我封閉

儘管七等生只願意「深掘內心」,不肯輕易「反映現實」,然而,其獨特的文學風格,卻有相當社會意義。正如學者呂正惠多年前指出的,七等生作品之所以向內退縮,恐怕來自當時「小鎮知識份子」進退失據的處境。

在紀錄片中,我們能看到作家的許多不快樂生命片段:童年貧困而飽受鄙視、求學時代對乖巧同學之輕蔑、在保守教育體系中無處發洩的憤怒、屈從於無意義日常勞動的厭倦……在晚年的影像中,七等生在鏡頭前展示自己的抽象繪畫,他有自信這個作品將是僅次於《蒙娜麗莎的微笑》與《向日葵》的經典之作——當然,從藝術史角度,七等生與他拳拳服膺的「戰後英美現代主義」,由於太過純粹封閉,早就已經脫節於當代美學典範。

這也說明了為何七等生選擇自我流放:比起他的鄉間出身與師範同儕,藝術家走得太遠;可是相較於頻繁與歐美中心互動的跨國知識菁英,他的各種實驗不夠精緻也不夠前衛。或許,對於一個以藝術追求、自我質問為畢生抱負的敏感人格來說,只有將自己割席於頻頻變動的大千世界,才有可能獲得短暫安靜。

這也是為什麼,在「文壇」這樣極度重視人際友好的關係網絡中,七等生很早就息交絕遊。他無法像鍾肇政,尋找傳承台灣文學香火的同志戰友;他也不是白先勇,有良好家世可以領銜時髦文藝社團。七等生那自苦孤絕的藝術品質,恐怕也是激烈文化資本競逐中,那些無法受到體制與主流之認可,來自鄉間小鎮的「隱遁者」一輩子都無法擺脫的最大沉鬱。

取徑「作者論」的詩意詮釋

《削瘦的靈魂》採用了詩意濃烈的蒼白影像,以及力求純粹僅僅由簡單弦樂與乾澀獨白所構成的聲音配置。其拍攝方向顯然較少著墨於文學史或者時代背景,卻透過劇場風格的還原表演,互文、補白了七等生的小說與生平,並且對照作家的子女、同學、朋友的親身證詞。

如果我們相信,作者的生命足以照亮作品,那麼這部紀錄電影當然就會是,曾經走入極端從而無以為繼的現代主義試驗,在平息多年以後,其中一位幾乎被時代所遺忘的大師所留下的私密傳記。

在七等生身上,「作者論」的解讀方式似乎特別有額外合理性:因為七等生是如此熱愛人類深處無法解開的陰鬱秘密,然而不幸的是,藝術家唯一能夠熟悉、信賴的靈魂取樣,又只有被文壇否定、被社會排斥、又不得已要負擔起丈夫父親教員等等世俗責任的那個,極度不快樂的自我。

紀錄片中有這樣一段,七等生終於與多年不見的師範老同學通上電話,那是他唯一願意承認的友人。但是藝術家既不敘舊、也不問候,只是急著抱怨當年其他同學那個誰誰誰,是多麼對不起自己——七等生的不近人情,當然不算有錯,對於一個從來嫉俗憤世的單薄靈魂來說,如此喧囂的世界,對他確實很壞。

徹底拒絕人群、也不肯苟且迎合現實的姿態,讓七等生必須面對一場無人知曉的慘烈微縮戰爭——那戰場就在層層封閉的內心。如果我們還要追問,對於依舊愛好文學的當代讀者來說,七等生這樣偏執又孤僻的寫作者可有任何啟示?《削瘦的靈魂》拍攝的也許是這樣的故事:曾經有一個鮮有知音、無法忍耐瑣碎庸常的人,但至少,他永遠保有對於粗礪生命的絕對忠誠。