重建台灣音樂史觀(中):呂炳川的民歌採集與學術典範之爭

▍上篇:

1966年7月至9月,赴日攻讀比較音樂學的呂炳川,首度返台進行漢人傳統音樂以及原住民音樂田野調查工作。

巧合的是,幾乎就在同一時期,該年(1966)1月在已有熟悉的山地部落採集經驗,同時擁有專業級的登山技能、本身又精通日語和台語(可以跟山地部落的耆老溝通)的李哲洋引領帶路下,陪同當時剛從歐洲留學返台、主修作曲的史惟亮,以及德籍學者W. Spiegel博士前往花蓮縣吉安鄉的田浦村、東富村和豐濱村等地進行為期五天的踏查活動,共採集了100多首原住民歌謠。

翌年(1967)1月,史惟亮便將這趟令他頗為振奮的花蓮山地音樂採錄之旅撰成一篇專欄文章〈山中掘寶〉發表在《幼獅文藝》。此時,一位自稱是民間企業家的范寄韻1先生看過這篇文章之後,聲稱「內心激起了極大的波動!一方面慶幸我們的中國音樂寶藏,真的是有人挺身而出,已在開始挖掘整理了;另一方面卻又惋惜我們的政府與國人,迄未對此事重視而給予支援!」2

為了付諸行動,范寄韻決定要親自去拜訪史惟亮,於是透過范氏的好友——中央廣播電台主編李玉成的居中聯繫,終於如願見到了史惟亮,兩人相談甚歡。之後,再由史惟亮的引介,隨即范寄韻又見到了作曲家許常惠。1967年春天,范、李、史、許四人就在北投一家旅館的日式房間中徹夜長談,決定搶救民歌。兩天後,由范寄韻和當時《聯合報》公共關係主任陳中書捐出20萬元,成立「中國民族音樂研究中心」,自此揭開六〇年代「民歌採集運動」序幕。

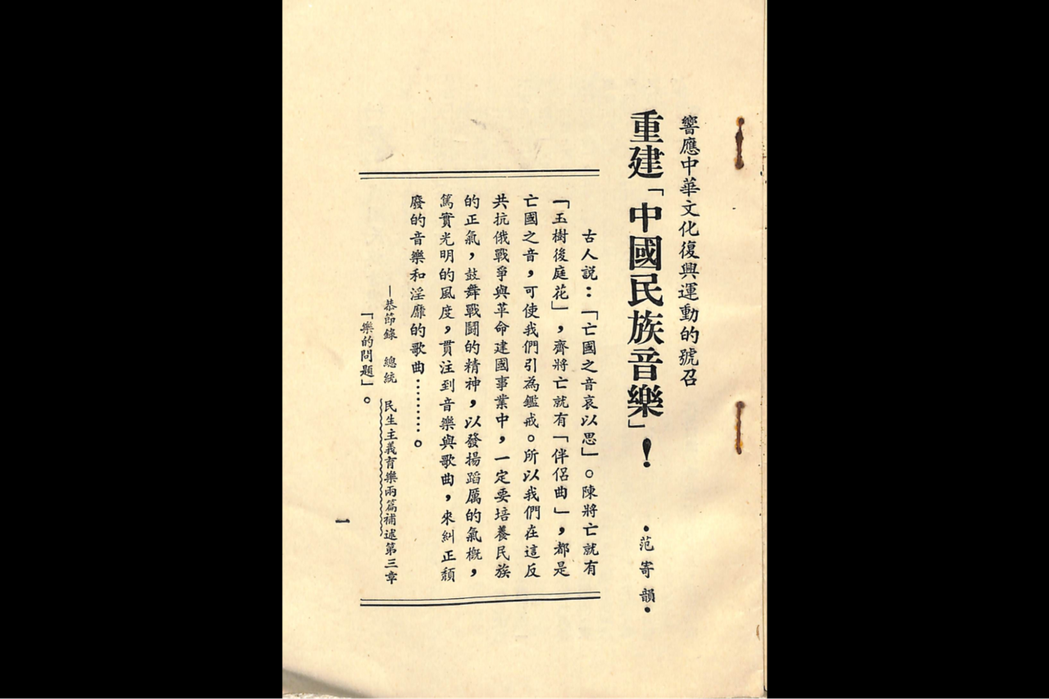

以上這些過程,皆由范寄韻詳細記載於自行刊印的《重建「中國民族音樂」》一書。范寄韻更在書中提出了初步構想及指導方針:

我們應即速成立「中國民間音樂研究發揚中心」,並由具有音樂才能的工作人員分編成若干個錄音蒐集的「掘寶」小組,在必要時(如蒐錄本省山地同胞的台灣山地歌謠時,或蒐錄旅台之蒙、藏、康、青同胞的邊疆歌謠時,以及蒐錄現已罕有的正宗南管曲調時),應該邀請各報記者隨行實地採訪新聞,以便擴大報導此項挖掘「我國音樂文化寶藏」的詳實消息,而引起我們整個社會的注目和重視!3

值得關注的是,在當時台灣社會仍屬封閉保守、國民黨當局對人民的結社自由有著嚴格管控,年輕人私下組織「讀書會」就會被抓的戒嚴時代,當年如此大規模的「民歌採集運動」之所以能夠順利成行,除了發起人史惟亮本是輩份極高的國民黨青年軍出身、黨國統治者眼中的抗日英雄,另一重要關鍵即在於范寄韻的介入與資助。

范氏在表面上雖以民間企業家的身分支持,實際上卻是來自國民黨情報機構軍統局的特務體系,作為「樣板(模範)人物」維繫黨國體制與民間社會之間溝通及監控的中介者(試想,一群成員背景各異的知識青年呼朋結伴「下鄉」去作採集,黨國政府難道不會擔心他們私下蠢蠢欲動嗎?),並且預先擬定實施「分組下鄉」、「公開行程」、「記者隨行」等基本指導原則,藉此鼓吹「追尋中國傳統民族音樂根源」的國族意識,號召民間人士協助國民黨政府推展「中華文化復興運動」(1967年),以期對抗當時中共發動「文化大革命」(1966年)的一場文化政治行動。

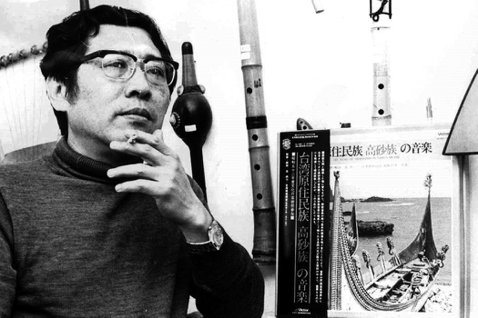

相對於背後有著複雜官方(黨國)政治力量介入、一路上都有媒體記者隨行、從頭到尾浩浩蕩蕩大肆宣揚的「民歌採集運動」,這段期間留學日本的呂炳川單純只為了完成他的博士論文《台灣高砂族の音樂——比較音樂學的考察》,研究過程幾乎全靠自費(除了接受美國亞洲協會的少量經費補助),趁著假期空檔隻身回台,默默低調地進行「一個人的民歌採集」。

主流學說的角力:小泉文夫與黑澤隆朝

話說當年高舉「音樂民族主義(Musical Nationalism)」大旗的許常惠與史惟亮兩人共同發起的「民歌採集運動」,對外宣稱乃是受到二十世紀初期採集歐陸民間各地歌謠、用來當作音樂創作素材的匈牙利作曲家巴爾托克(Béla Bartók)所啟發。

然而,運用在現實脈絡的理論與方法上,由於當時新興的民族音樂學,已逐漸發展為一門包含人類學、田野民族誌、錄音技術、採譜分析等跨領域的繁複學問。因此,相較於來自文化環境迥異的歐陸遠方的巴爾托克,許常惠、史惟亮等人毋寧更著重借鑑於社會文明體系較接近的亞洲先進鄰國——日本建構民族音樂研究的學術經驗,予以作為「民歌採集運動」的理論參考。

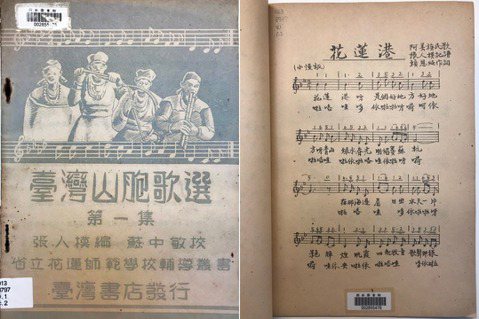

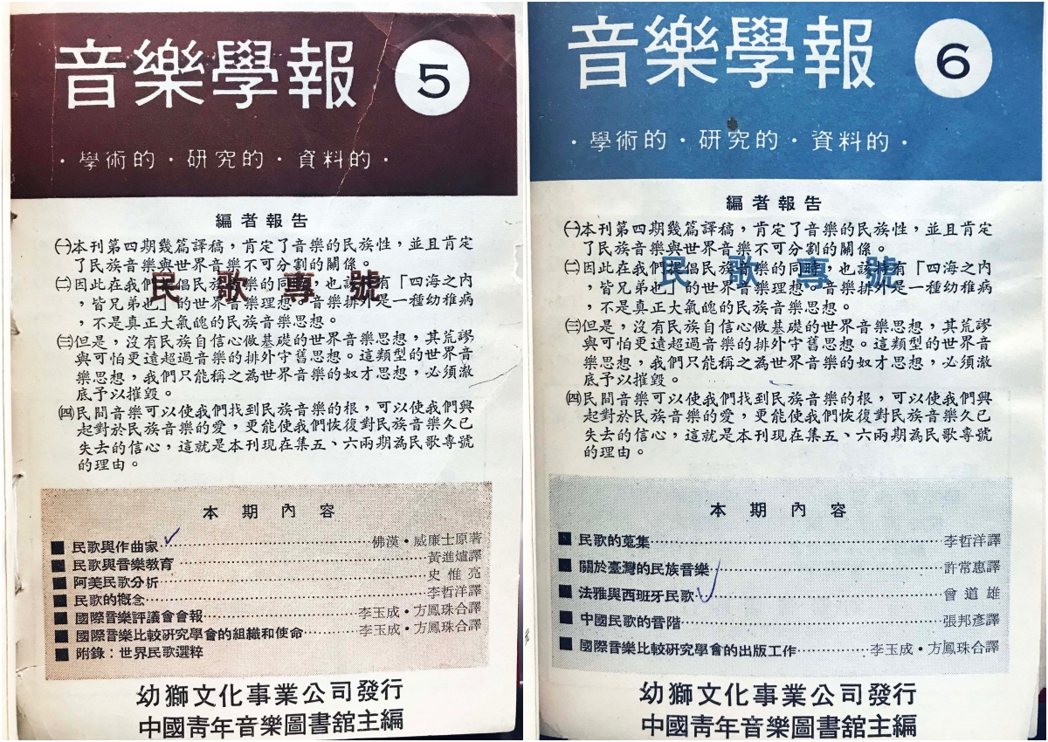

1967年1月15日,由史惟亮成立「中國青年音樂圖書館」擔綱主編、幼獅文化事業公司發行的《音樂學報》創刊,第一期便率先刊登了林延翻譯日本民族音樂學泰斗小泉文夫的〈亞洲的音樂與民族性〉。隨之,同年(1967)5月和6月的《音樂學報》更特別策畫了連續兩期的「民歌專號」。其中第五期刊登李哲洋翻譯小泉文夫〈民歌的概念〉4一文,第六期刊登李哲洋翻譯小泉文夫〈民歌的蒐集〉5,以及許常惠翻譯黑澤隆朝〈關於台灣的民族音樂〉6。

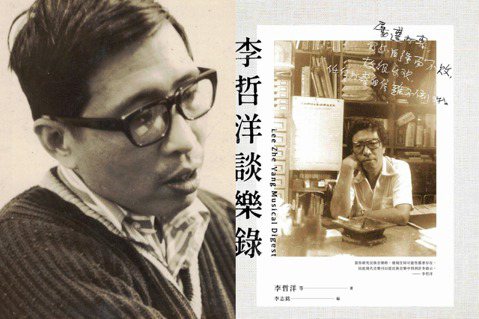

早年李哲洋雖迫於白色恐怖受難家屬的身分,而無法出國留學研修音樂,但他卻憑藉著自學成才、考取教師資格,並且透過日語翻譯媒介同步吸收日本音樂學界的第一手新知。大致來說,他在《音樂學報》翻譯小泉文夫的兩篇大作,對於當時進行民歌採錄的調查研究方法或基本工作態度上,都是相當具有指導作用的文章。但是,就在他翻譯完這兩篇發表後,隔月(1967年7月)便因與許常惠之間理念不合,而被迫離開了民歌採集隊。

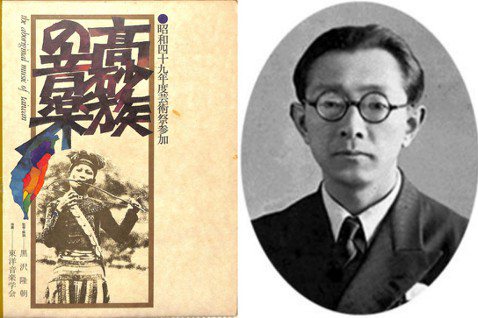

從此之後,台灣本地迄今再無出現任何一篇有關小泉文夫的譯介文章。與此相對地,最初由許常惠翻譯進來的黑澤隆朝,則隨著許氏長年在學界獨尊黑澤理論的影響,以及近年音樂學界亦將黑澤早期(1943)在台灣採集的原住民音樂錄音與其代表作《臺灣高砂族の音樂》重新整理出版,幾乎使得黑澤隆朝成為今日在台灣最廣為傳布的民族音樂學者典範。

這種情況,不僅意味著全然排除了小泉文夫觀點的學術視野,甚至就連早年師法學習小泉理論的呂炳川、李哲洋等人,後來也都在主流歷史論述當中刻意被忽略,乃至慢慢被遺忘。

有趣的是,黑澤隆朝在日本學術界其實並不像在台灣那樣受到推崇。依照日本著名音樂學者岸邊成雄的說法,主要原因是「他(黑澤)早年的研究資料雖然內容相當豐富而原始,但以當時民族音樂學發展的進步情形來看,他的方法稍嫌落伍了一些」7。

此外,李哲洋也曾針對黑澤的研究觀點提出批判:「黑澤氏所處的時代,比較音樂學(民族音樂學)起步不久,若干觀念與方法論,在目前看來都相當落伍。例如,黑澤氏即使對於東南亞音樂熟稔,但依舊下意識地認為任何民族的音階,都將進化為西洋式的音階」8。

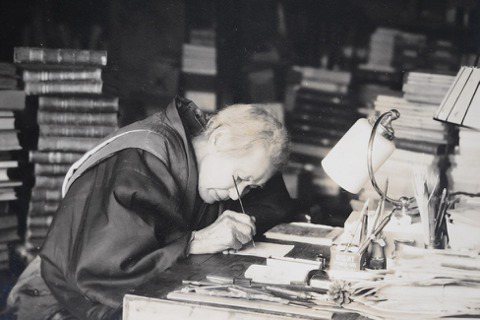

事實上,真正對於日本當代社會產生巨大影響力的音樂學者並非黑澤,而是小泉文夫。除了由小泉闡述的日本傳統音樂體系的理論,已被日本音樂學界廣泛運用之外,小泉文夫同時也很擅長編輯、出版,甚至經常組織各種活動,透過電視媒體與廣播節目來推廣民族音樂研究,啟發了許多普羅大眾。

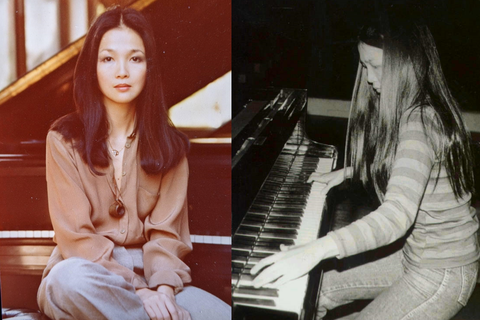

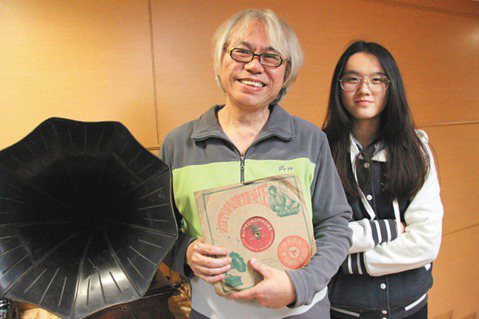

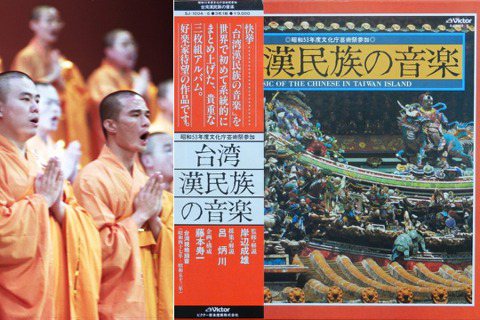

1973年在呂炳川的協助下,小泉文夫還曾親自來過台灣調查原住民音樂和漢民族歌謠,之後(1978年)更將其採錄成果出版為《高砂族の歌》與《台灣の音樂》兩張唱片,編入他的《世界民族音樂大全》系列當中。小泉文夫的影響力不僅止於學術圈內,更擴及到學院之外的整個日本大眾文化。

知識權力的迷思與學術之爭

雖然黑澤隆朝在日本並不如小泉文夫那樣廣泛受到重視,但黑澤卻非常羨慕小泉在學術界與大眾文化擁有的聲望,因此他總是念茲在茲,想要建構出屬於自己的「黑澤學說」,並試圖從他採集的台灣高砂族音樂當中,以西方音樂體系為中心的進化論觀點來詮釋「音樂起源論」。

由於黑澤早年(1943)來台灣音樂進行調查期間,並沒有機會探訪蘭嶼進行當地達悟族音樂的採集研究,一度令他深覺遺憾。因此當他晚年(1979)受到許常惠的「中華民俗藝術基金會」邀請來台,終於讓他得以一償宿願,也讓他重新感受到被台灣人重視的喜悅。

在學術觀念與個性上,黑澤與許常惠皆是偏向以西方音樂理論為中心的研究方法(主要包括錄音、採譜、條列式分析)來詮釋民族音樂,彼此之間可說是相當投緣,而且兩人都是非常在意自己的學術地位與身後之名,從事田野調查時一旦採集到某些他們眼中的新事物,往往就會迫不急待地公開宣稱自己「發現」(發掘)了什麼。

比如當初黑澤隆朝來台灣只錄了一次音,回去日本之後便很積極地要把台灣原住民音樂納入他的「黑澤學說」。而許常惠事後回顧早年他在「民歌採集運動」的成果時,也總是特別強調他「發現」了陳達、他「發現」了廖瓊枝、他「發現」了賴碧霞、他「發現」了李天祿、他「發現」了郭英男等。

然而,或許正因為許常惠本人實在是太過陶醉於自己在媒體面前所塑造出來「偉大的發現者」(The Great Discoverer)形象,竟完全忽略了原本處在邊緣看似沉默的音樂學界同行呂炳川,多年來自始堅持「惦惦呷三碗公」認真做研究。

直到具有國際知名榮譽象徵的日本文部省頒發「藝術祭大賞」給呂炳川那天(1977年12月12日),許常惠這才赫然「發現」自己過去保存(佔有)的許多田野錄音原始資料,自從十年前(1967)「民歌採集運動」熱熱鬧鬧喧騰落幕之後就一直未曾好好整理。況且考量自己當初採集的錄音品質可能也稍嫌粗糙,這樣與號稱音響器材專家的呂炳川相比,豈不是自曝其短?

或許是為了彌補當年在採集錄音方面的缺憾,抑或期待自己透過田野調查能夠再有新的「發現」,也有可能同時為了轉移媒體焦點,種種因素所致,許常惠隨即於1978年7月又發起了第二次的「民歌採集運動」。

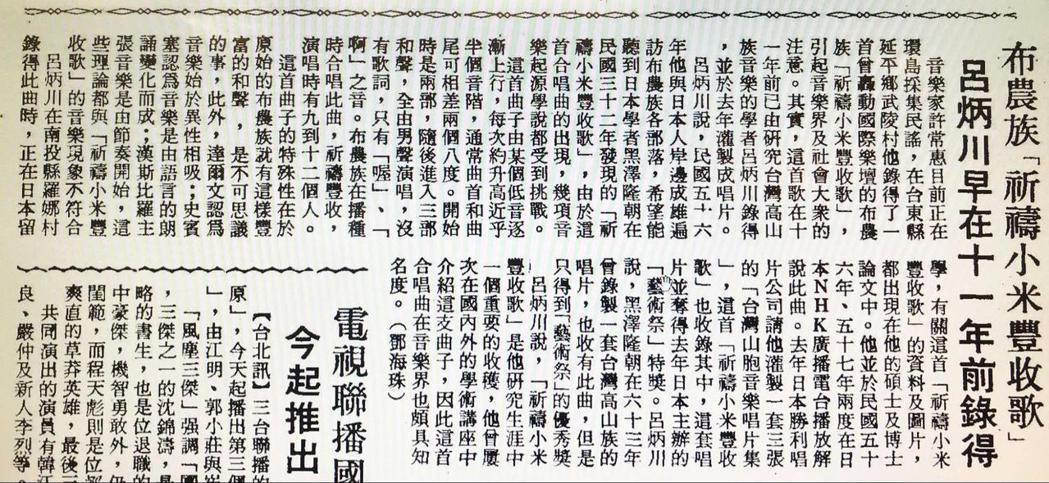

按照往例,這次的「民歌調查隊」同樣也找來了報社記者隨行。當時參與的成員吳祥輝記者,先是在1978年8月10日《聯合報》誇大其詞地以〈世紀知音!三十五年前轟動樂壇/布農族「祈禱小米豐收歌」推翻了音樂各種起源學說/全省民族音樂調查隊在台東錄此曲〉為標題,文中描述許常惠採錄到了布農族「祈禱小米豐收歌」的新發現。很快,三天後(8月14日)《聯合報》又刊出了一篇鄧海珠的報導,標題為〈布農族「祈禱小米豐收歌」/呂炳川早在十一年前錄得〉,予以指正吳祥輝的報導錯誤。

一周後,許常惠本人直接在8月20日《聯合報》投書了一篇〈民族音樂歸於民族的〉來回應,除了說明自己的錄音成果之外,內容更宛如自我反串般強調「民族音樂工作絕不是出鋒頭的事」,描述他20天跑完田野後的感觸比以前更沉重,並以某種居高臨下的姿態表示:「整個民族音樂,一方面在無知的民間樂人的自卑感,另一方面在虛榮的觀光商的壓力之下,已經面臨絕種的情形。」

最後甚至還在文末抬出了「愛國民族主義」這頂大帽子指控對方:「這二十年我們看過太多的中國民族音樂資料由本國人或外國人帶出美國、日本、甚至歐洲了。難道中國音樂家只能在外國出版中國民族音樂的唱片,發表有關中國音樂的論文麼?這是多麼令人痛心與慚愧的事情」9。藉此影射呂炳川因為在國外(日本)出版唱片而受到國際矚目一事。

在當時正值風聲鶴唳的戒嚴年代,許常惠發表這篇〈民族音樂歸於民族的〉,儘管在數十年後的今日讀來,仍可感受其中暗藏的陰損及惡意,更不禁令我聯想到同一時期的余光中〈狼來了〉。

余氏早年曾為文學界公認的現代詩壇祭酒,而許氏在六〇年代亦被視為引領台灣現代音樂的旗手,兩人皆屬能言善道、長袖善舞、喜好交際之人,門生故交眾多,不僅同樣擅寫評論、樂於充當意見領袖,所有重要文化活動也幾乎都是無役不與,顯示出余、許二氏為學處世上妙不可言的異曲同工之處。

▍下篇:

- 范寄韻何許人也?根據許常惠所述,范寄韻是河北人,北京大學畢業,曾響應青年從軍,抗戰勝利後進入當時的情報機構軍統局,在戴笠的手下做事。國共內戰時,美國派馬歇爾調停,范寄韻曾在北京由美國、國民黨、共產黨共駐之馬歇爾總部任職。大陸淪陷以後,范寄韻到台北,並獲台北市軍友社總幹事一職。1961年高雄加工出口區成立,范寄韻憑著靈活的頭腦和良好的人際關係,受聘為加工區公司經理。參考吳嘉瑜,2002,《史惟亮:紅塵中的苦行僧》,台北:時報出版,頁106。

- 參考范寄韻撰述,1967年4月《重建「中國民族音樂」》自印本,頁12。

- 參考1967年范寄韻撰述《重建「中國民族音樂」》自印本,頁24-26。

- 原文出自1958年小泉文夫出版著作《日本傳統音樂の研究1:民謠研究の方法と音階の基本構造》第1卷第2章第3節〈民謠の概念〉。

- 原文出自1958年小泉文夫出版著作《日本傳統音樂の研究1:民謠研究の方法と音階の基本構造》第1卷第2章第6、7節〈唄の採集〉與〈補助的紀錄〉。

- 原文出自黑澤隆朝,1959年12月,〈台灣の民族音樂〉,《音樂藝術》雜誌「東方民族音樂特輯」。

- 參考1967年9月6日《聯合報》〈音樂家的夜談:許常惠、史惟亮與岸邊,深宵不倦談高山民謠〉。

- 參考李哲洋,1977年12月13日,〈呂炳川實至名歸,以「山胞音樂」享譽東瀛〉,《中國時報》第3版。

- 參考許常惠,1978年8月20日,〈民族音樂歸於民族的〉,《聯合報》第7版。