後疫情的書店共讀(上):社群如何養成?讀書會的歷史記憶

書物的重要性對現代人而言,關係如同日常生活中的茶飯。

——節錄自1933年〈台灣愛書會趣旨〉

過去一年,當全球各國都籠罩在新冠肺炎疫情造成的陰霾下,被譽為防疫楷模的台灣卻像活在「平行世界」般,不僅曾經保持過連續 252天的本土零確診紀錄,大多數民眾的日常生活也幾乎沒有受到疫情太大的影響。

直到今年五月中旬本土疫情爆發,全台進入「三級警戒」,致使民間各商家店面紛紛關閉或暫停營業。以往原本應該熱鬧非凡的都市大街上,竟然在大白天出現了空無一人的場景。車水馬龍的台北市區,瞬間成為空城,形成一種超現實的城市奇觀,宛如攝影藝術家袁廣鳴作品《城市失格》預言了疫情隔離下的真實再現,乍看就像是一場虛擬幻境。如今隨著疫情的推波助瀾,又彷彿只有網路購物和臉書上的社群互動逐漸取代了真正的「生活現實」,卻也更加催促人們思考未來及早投入「線上轉型」之必要。

譬如北美館年度大展「塩田千春:顫動的靈魂」於五月初開展後不久,旋即因疫情嚴峻而封館,令許多來不及趕到現場觀看的民眾引以為憾。新任館長王俊傑便索性親自拍攝導覽影片,透過線上觀展方式一睹為快。

另外,原訂於六月中舉行的2021義大利「波隆那兒童書展」(Bologna Children’s Book Fair),亦由於國際疫情與各國旅遊限制,乃完全轉型為線上書展,並宣告明年若仍有疫情顧慮,將著手規劃進行VR虛擬實境(Virtual Reality)環景拍攝展場空間,帶領觀眾以如臨其境的方式參觀線上展覽。

與此同時,許多書店業者也紛紛嘗試以Google Meet、Zoom、Webex等視訊會議軟體為基礎,陸續舉辦各種主題的「線上讀書會」(Online Book Club)。比如台北「女書店」原本於今年七、八月間舉辦一系列女性主義專題講座,為因應防疫政策,課程將以線上平台與視訊連線作為準備方向。

一般來說,這類讀書會並不只是單方面的直播影像內容,而是採用雙人或多人對談的形式,還能讓讀者和演講者彼此之間進行線上互動、即時分享心得。讀者只要繳交費用,就可以獲得連結與這些作家學者直接交流。

籌組「讀書會」的時代禁忌與啟蒙

在可預見的未來,我們不難想像今後讀書會的模式不再只限於實體空間,遠距的線上讀書會也將逐漸成為生活學習的常態。然而,談起讀書會活動的「線上轉型」問題,有許多基礎條件卻也必然牽涉到實體社群的養成經營。

書籍作為思想論述的載體,並以出版或籌組讀書會作為發聲場域,在某種程度上不啻反映了一國的政治發展與民主狀態。

憶想早年(50、60 年代)白色恐怖時期,台灣的知識菁英遭到大規模整肅,其中最容易遭到檢舉、造成最多受難者的類型就是「讀書會」。許多原本單純好學的知識青年,基於對社會環境與政治現狀的不滿,為了更進一步探討社會政治相關議題,才因此加入讀書會、研讀左派書籍和思想理論。

豈料後來卻不明究理地受到牽連,致使身陷囹圄。比如已故前輩作家葉石濤的短篇小說《紅鞋子》,即是描寫當年他因參加讀書會,遭以「知匪不報」之罪名蒙冤入獄的情節始末。另外還有台灣文學史上最大規模的「民主台灣聯盟案」,被捕的陳映真、吳耀忠等人最初也都是從組織一個「讀書會」而起頭的。

這些案例根據審判結果,輕者通常入獄數年,重者則失去性命,甚至連帶影響更多家族失去了親人,從此改變一生。即使是在出獄之後,長期的監視、社會的恐懼都讓他們如同活在大型的牢籠,承受各種精神上的無形壓力與煎熬。曾經相當長的一段時間裡,處在戒嚴體制下的「讀書會」儼然成為禁忌的代名詞。

來到解嚴以後,真正意義上的「讀書會」面向大眾(商業)出版市場,起始於上世紀90年代末。當時有些出版社為凝聚愛書人的消費忠誠度,並減少對連鎖書店傳統通路的依賴,便以成立「讀書俱樂部」(Book Club)的形式來和讀者建立最直接的關係。

諸如遠流出版社主打推理小說族群的「謀殺專門店」(1997~2005)、城邦出版集團的「書蟲俱樂部」(1999~)、天下遠見「讀書俱樂部」(2001~)、時報文化的「時報悅讀俱樂部」(2002~)等。無論你住在多遙遠偏僻的地方,只要繳交少許費用、成為會員,就能每月定期收到出版社寄來的讀書情報資訊,並享有新書優惠折扣,同時也能參加各種主題的導讀會或演講,跟擁有同樣閱讀興趣的書友彼此互動,一起分享各自的讀後觀點與心得。

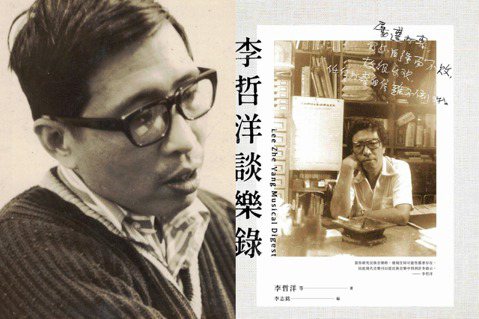

追想「臺灣愛書會」:無可取代的紙本溫度

回顧過去這些曾經在不同時代潮流下,各領風騷的眾多「讀書會」社群當中,私以為最能兼顧推廣閱讀知識與生活趣味,且令愛書成癖的「書痴」(Bibliomania)們最為心嚮往之的,無疑自當首推創立於日治時期1933年、台灣出版史上第一個書迷同好團體「臺灣愛書會」。

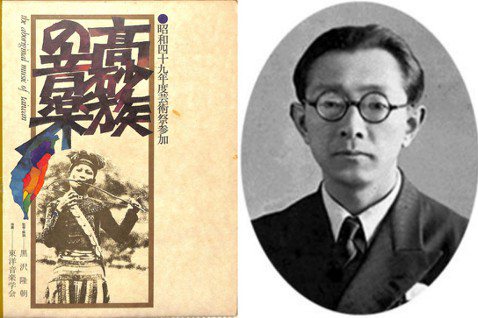

大致上,「臺灣愛書會」會員多以當時在台的日人知識分子為主,包括《臺灣日日新報社》社長河村徹、「臺灣總督府圖書館」館長山中樵,以及在臺北帝國大學任教的文政學部教授植松安、文學評論家島田謹二、詩人學者矢野峰人等,並於1933年6月到1942年8月發行15期的《愛書》雜誌,由當時剛從日本回台的青年作家西川滿擔任主編兼發行人。

閱讀河村徹在《愛書》創刊號發表〈書物の趣味〉一文,即可窺見該團體獨具丰采的核心思想和旨趣所在:

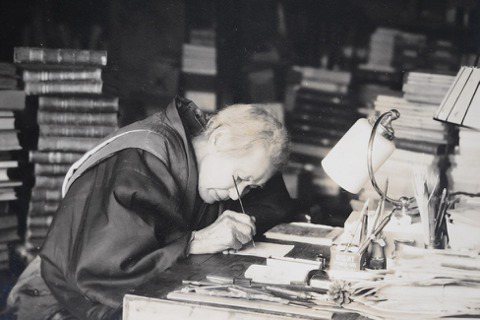

蒐集原版書作為書物嗜好之一於今極為盛行。原版書保存有該書發刊時代的香氣與品味,於單純的蒐集之外,因為能辨識時代文化、社會事情,於文化史上貢獻之處頗多。.....書物趣味之一是『舊書店』;有心要搜尋特定目的物,或漫無目的只是想逮獲任何珍貴稀有書籍時,都可來舊書店網魚。不一定是要中毒極深的『蒐書狂』,對書物有興趣的愛好者,都會因此留下極深又難以忘懷的回味。

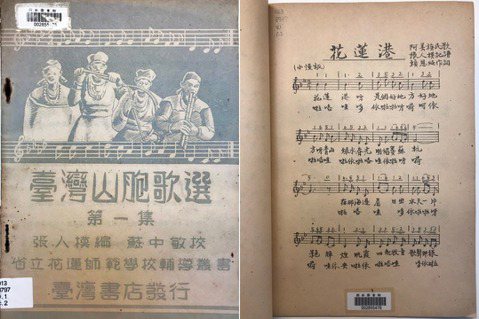

除了一般演講活動和座談會,「臺灣愛書會」更首開時代風氣之先,於1936年策畫了一場別開生面的史上第一回「裝幀展覽會」。展出內容主要著眼於藝術色彩濃厚,選定150種特裝本、絕版書作為嘗試。

僅以裝幀形式而言,就有結草蟲的蓑衣、竹皮、法帖、麻袋、蛇帳、漆研出、帷幔、軟木等各式各樣充滿手工趣味的材質,幾乎匯集了台日兩地「愛書會」同好們所各自收藏的精美書籍共聚於一堂,堪稱琳瑯滿目、蔚為大觀。

此外,「愛書會」同時也跟「臺北書物同好會」、「臺北古書籍商協會」等民間單位合作,於1938年至1941年間共舉辦了六回的「跳蚤書市」。其活動旨趣在於節約物資、愛惜舊物,並透過現場寄售方式,相互交換平日不用之書,以便讓其他的愛書人能夠有緣買到珍本,更可趁歲末之際整理自家藏書,且在知識交換層面發揮了極大的流通作用。

一如其名,該團體「臺灣愛書會」與同人刊物《愛書》雜誌所有關注的焦點,皆離不開與「書」相關的話題討論。特別是有關紙本書的實體(Physical)物質層面,包括裝幀設計的視覺衝擊、印刷紙張的觸感、古舊書的氣味、二手交易的保存與流通等。耐人尋味的是,這些高度仰賴親身感受實體物件的「書物」特質,往往也都很難被「非物質性」(Immateriality)的線上媒介所取代。

▍下篇:

後疫情的書店共讀(下):線上轉型之必要?閱讀是一場分享的盛宴