金玉其外,敗絮其中的「文協百年特展:台灣音樂一百年」

今(2021)年適逢台灣文化協會(以下簡稱文協)成立100周年,文化部陸續和各地文化館社合作舉辦相關主題紀念特展活動,彼此串聯響應、共襄盛舉,主要包括國立台灣美術館的「進步時代-台中文協百年的美術力」、國立台灣文學館的「百年情書.文協百年特展」,以及後續由國立台灣歷史博物館策畫的「樂為世界人—台灣文化協會百年特展」、國立傳統藝術中心和台灣音樂館於台北市中山堂主辦的「新文化觀點—台灣音樂一百年特展」、國家電影及視聽文化中心的「致憤青.文協百年紀念影展」,以及北高兩市流行音樂中心的「百年追求-台灣文化協會100周年紀念音樂會」等,予以突顯台灣文化主體的在地觀點,同時象徵文協理念傳承的時代精神。

影響所及,北美館今年10月也將以文協百年為題,特別策畫「走向世界:台灣新文化運動中的美術翻轉力」(展期10月2日至11月28日),展出1920至40年代期間的台灣美術家與攝影家近百件經典之作。

於是乎,就在抱持著對「文協百年」開啟現代性啟蒙的新文化思潮期許下,我在某個周日午後特地前往中山堂參觀了「新文化觀點—台灣音樂一百年特展」(展期9月30日至11月7日)。可沒想到,原本的期待太高,反而失望越大。

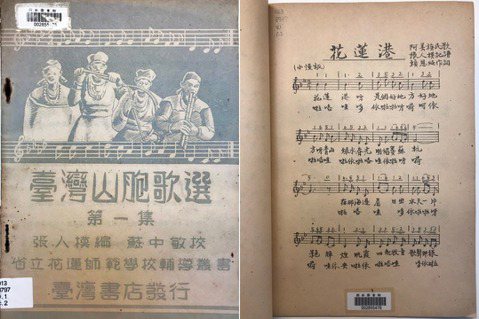

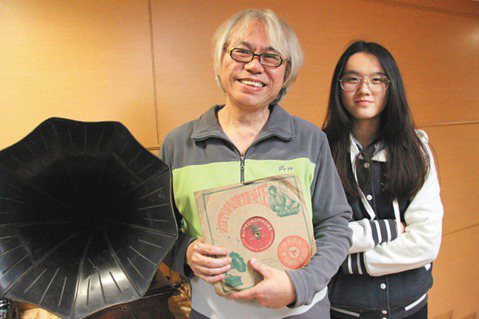

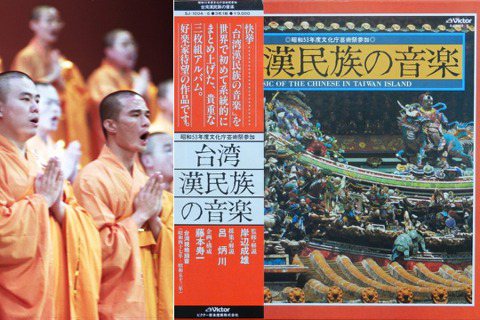

首先是關於實體音樂文物的展示。我原想,既然是難得相逢「文協百年」盛會,該展覽預算也足足編列了兩百多萬1,況且策展名單上又有國立傳統藝術中心、台灣音樂館、國立台灣歷史博物館、李天祿布袋戲文物館、台灣新文化運動紀念館、台灣鄧雨賢音樂文化協會等多達數十個擁有各種資源的公部門和民間單位共同參與,想必應該能夠看到各館蒐藏不少珍稀的歷史唱片、手稿及相關文物吧。

然而,現場走逛一回舉目所及,卻發現絕大多數展出的黑膠唱片、樂譜文件等幾乎全都是影印的複製品,而且展出的品質和數量皆很明顯「離離落落」(li-li-lak-lak)、乏善可陳。比方提及30年代「台灣歌謠之父」鄧雨賢,現場卻完全沒有鄧雨賢任何一份手稿或原版唱片,而講到台灣文化協會的發展也都沒有楊肇嘉於1935年台灣地方自治聯盟舉辦演講的錄音《我的希望》原版蟲膠曲盤,另在戰後台語流行歌曲的部分,更全然不見當時台語電影全盛時期文夏、洪一峰、紀露霞等代表性的歌手作品和相關歷史影像的蹤跡。

僅就展覽內容而論,無論是相較於五年前(2016)同樣也在中山堂舉行的國影中心策劃「台語片60周年」文物展,囊括了電影海報、老照片、器材文物、台語劇本、原版黑膠唱片等相當豐富多樣的展示內容;抑或兩年前(2019)由台北市立文獻館在西本願寺廣場樹心會館主辦的「娛樂時代—記沒有電視的十年」特展,廣搜舊照片、廣播音檔、黑膠唱片和雜誌書刊等超過三百件文物,串聯起布袋戲、歌仔戲、電影、廣播與書報雜誌等五大類別;參照現今的「新文化觀點—台灣音樂一百年特展」活動,不禁令人感到困惑:我們這個時代是不是在倒退?

內行人做外行事:敷衍草率的策展品質

除了音樂文物展示大量使用了影印的複製品之外,「新文化觀點—台灣音樂一百年特展」更嚴重的問題在於現場展覽看版和文宣手冊上面的部分文字解說頗為草率馬虎,不僅陳述內容缺乏重點,甚至還有一些錯誤。

譬如掛名撰稿的策展人呂鈺秀在展覽中提到了已故恆春民謠歌手陳達(1906-1981),看板上的標題與說明文字是這樣寫的:

看板標題:「台灣第一名藝術家」

看板內容:「1967年,民歌採集運動西隊的領導者許常惠,在恆春錄製已經62歲高齡陳達所演唱的〈思想起〉等民謠曲調。....... (中略)。另一位民歌採集運動健將史惟亮聽了許氏的描述,並聆聽陳達的錄音後,隔年更親自到恆春錄製陳達的民歌,並將此錄音帶到德國。1971年,史惟亮邀請陳達至台北錄製唱片《民族樂手―陳達和他的歌》。1973年,在台北市長對『阿公阿婆遊台北』的歡迎聚會中,陳達以恆春民謠歌頌及感謝政府,讓當時為行政院長的蔣經國先生,留下深刻印象並合影留念。1976年陳達被安排參加第一屆民間樂人音樂會,雖被告知僅十分鐘演唱時間,但陳達一開始唱就無法停止,策畫人許常惠只好親自上台請他下來。1977年,稻草人餐廳邀請陳達為駐唱歌者,透過記者的大幅報導,許多台北知識份子前來,感動於此真實純樸的歌聲與其對土地的認同,並安撫了他們的鄉愁。1978年,陳達為雲門舞集新舞劇《薪傳》配音,才剛被告知內容,陳達一開口就唱了三小時,從唐山過台灣的艱辛,唱到『台灣後來好所在,三百年後人人知』,林懷民稱他為『台灣第一名藝術家』。1981年,這位傳奇人物,台灣的遊唱詩人,因車禍離開人世」。

此處的標題,原出自林懷民當年對於陳達歌藝的感懷和讚嘆之語:「那蒼老嘶啞的嗓音,訴盡台灣的滄桑。陳達是我心目中台灣第一名藝術家」。後來經過許多媒體二手報導不斷地轉載引用,以至於出現了「林懷民視之為『台灣第一名藝術家』」這種去脈絡的簡化說法。然而,根據林懷民近年來在節目演出前曾多次提及感謝陳達的原意,應是「獻給台灣最偉大的藝術家之一陳達老先生」。

不難想像,策展者為了仿效台灣文史作家前輩莊永明撰寫第一部著作《台灣第一》所開啟的時代精神,同時亦有象徵「台灣優先」的價值隱喻,便直接套用「台灣第一名藝術家」來表述陳達一生的歷史定位,我認為這其實是相當突兀、也不太恰當的說法。

除此之外,上述這篇解說內容更有不少語句不通,且多處充滿冗言贅字(比如過多不必要的「並」字),看起來頗像策展人找了學生助理代筆,卻急就章地沒有做好基本潤飾和校對工作,乃至於把第一屆民間樂人音樂會的時間年份(應是1977年而非1976年)都搞錯,就連另一篇解說「民歌採集運動」看板上面的大標題都出現了明顯的錯別字:「『乘』(承)載1960年代聲音的56卷盤帶」。

面對歷史,我們需要更多的反省和自覺

據此,評論該檔展覽內容最重要的一點,我們對於過去的歷史,不僅要有充分的認知與了解,更須帶有足夠的反省意識。尤其是像陳達這樣原本單純生活在農村鄉里的民間藝人,突然有一天卻被帶到了五光十色的台北大都市駐唱表演,一時成了媒體競相追逐的熱門人物,以致造成他日後種種的不適應,最終釀成了悲劇。戲劇學者邱坤良早年(1985)在一篇悼念文章〈思想起陳達的歌〉2結尾段落寫得極好:

我們實在不必自詡,「發現」或「找到」陳達這塊「人間瑰寶」,因為我們並沒有像找到一塊寶石那樣付出相當的心血去珍視、呵護他,我們僅從他那兒接觸到真正富民族風格、富生命力的民歌,雖然由此可滋潤中國音樂界貧瘠的內涵,開闊我們的胸襟與視野,可是當我們面對陳達時,我們會感到一點虧疚。

閱讀這段短文所蘊含對歷史的反省和自覺意識,在我看來正是「新文化觀點—台灣音樂一百年特展」當中最為欠缺的。

另外,同樣針對歷史論述缺乏省思的部分,亦可見諸「『乘』(承)載1960年代聲音的56卷盤帶」這篇解說內容。文中表示當年(1967)史惟亮和許常惠領導的民歌採集運動所得的錄音資料之所以多數沒有被公開,等到被人發現時早已損壞或不見蹤影,便將其歸咎於「氣候潮濕,以及保存條件不理想,加上政治上對於本土研究的壓抑」等種種因素所導致。像這樣的說法,我認為似有避重就輕,乃至誤導大眾之嫌。

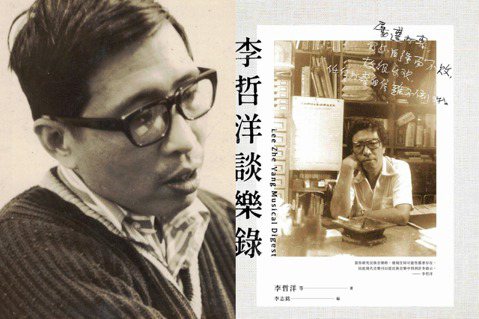

此處真正的問題關鍵,根本在於許常惠身上。今年五月,我曾在鳴人堂專欄〈重建台灣音樂史觀(下):破除「民歌採集運動」的神話〉這篇文中引述媒體記者潘罡的報導指出3:

許常惠生性浪漫隨興,因此他所進行的錄音,往往忽略了一些基本動作,像是沒有擬妥計畫,有時錄音也忘了「報目」。這些錄音帶擱置了幾十年,有些封面和文字記錄已消褪無蹤。

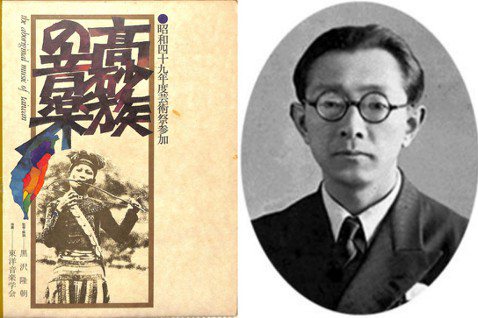

對照於當年(1967)被排除在運動之外,幾乎在同一時間獨自進行民歌採集的呂炳川所留存下來的研究資料和錄音檔案,至今卻是最為完整,且其中許多早已透過出版公開。相較之下,許常惠正是因為太過在意自己的名氣與地位,所以老是遮遮掩掩,生前也一直遲遲不肯全盤公布當年他本人從事民歌採集的相關史料4。

事實上,我們理當從更多元的角度來看待歷史本身就是充滿了錯綜複雜的政治角力、排除與競爭的多重現實。

舉凡早年日治時期台灣本地知識分子不僅以近代啟蒙立場鄙夷、排斥流行歌曲及歌仔戲等俚俗活動。當時號稱台灣人唯一政黨的「台灣民眾黨」更是在1930年修改黨綱時,將「反對演歌仔戲」列入其社會政策。而在1934年3月台灣文藝聯盟主辦的「綜合藝術座談會」中,身為「古倫美亞」唱片公司專屬作曲家的鄧雨賢,也由於流行歌曲經常被某些衛道人士斥為低俗,因而受到各方譴責,致使他只能「謙虛」地附和,甚至自我批判、反省5。

這些悠關音樂社會史的「高雅/俚俗」之爭,乃至傳統藝人與現代知識份子、民俗田野和學院殿堂,彼此之間看待各種「新/舊文化」的認同差異,即便到了今日也仍存在著偌大的鴻溝及討論空間。但很可惜的是,這些極為精彩且豐富的諸多重要議題,在「新文化觀點—台灣音樂一百年特展」亦全都付之闕如。

長期來看,所謂「新文化觀點」,私以為不應只是流於表面上的追逐新潮,或只注重表演形式的音樂會活動,而是該有更多提出新問題、新視角的自我反思與知識論辯,如此一來台灣本地的音樂文化才能夠不斷累積,路也才會越走越寬。

- 參考「臺灣音樂百年特展設計製作計劃」開放政府標案決標公告

- 參考邱坤良,1985,〈思想起陳達的歌〉,收錄於1992年雲門舞集《故鄉的歌.走唱江湖》CD唱片專輯解說手冊。

- 參考潘罡,2006年9月24日,〈民歌採集四十載,祖先原民的歌,在風中消逝〉,《中國時報》,A10版。

- 參考李志銘,2021年5月7日,〈重建台灣音樂史觀(下):破除「民歌採集運動」的神話〉,《聯合報》鳴人堂專欄。

- 參考陳培豐,2020,《歌唱台灣》,台北:衛城出版社,頁95。