被誤解的歐樂思與「民歌採集運動」(下):重見民族音樂研究的多元視角

▍上篇:

被誤解的歐樂思與「民歌採集運動」(上): 史惟亮及中國青年音樂圖書館

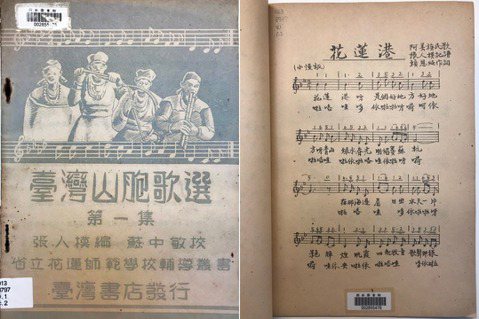

關於「民歌採集運動」一詞,最初源自史惟亮《論民歌》一書,泛指1966年1月到1967年8月,先是由「中國青年音樂圖書館」發起小規模零星的田野工作,繼之由「中國民族音樂研究中心」作有計畫的採錄,最後獲國防部和救國團的支持,達到一個採集的高潮1。

按時間順序,史惟亮在該書中詳述其主導發起的「民歌採集運動」共有五次,分別為:

- 第一次採集,時間1966年1月10日至14日,由李哲洋帶路,陪同史惟亮與德籍學者史畢戈(Walter Spiegel)博士前往花蓮縣吉安鄉的田浦村、東富村和豐濱村等阿美族部落進行為期五天的田野踏查,採集了一百多首原住民歌謠。

- 第二次採集,時間1966年4月8日至13日,李哲洋與侯俊慶前往新竹縣五峰鄉及苗栗縣南庄鄉地區進行為期五天的田野踏查,採錄當地賽夏族歌曲二十餘首。

- 第三次採集,時間1966年11月25日至30日,與劉五男前往新竹縣五峰鄉大隘村和桃山村清泉部落採錄賽夏族(北群)矮靈祭歌曲,卻遭到該族首領拒絕,僅觀察了他們徹夜狂歡的祭典而歸,並另請族人單獨演唱該族儀式歌曲以進行錄音。

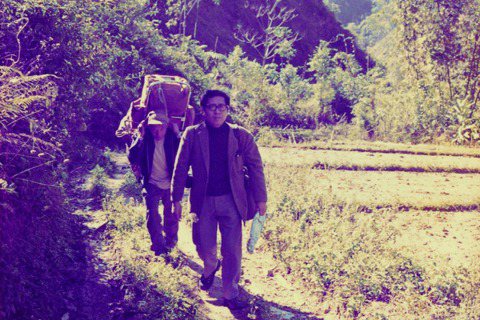

- 第四次採集,時間1967年5月25日至6月20日,李哲洋與劉五男兩人擔任錄音採集工作,共花費將近一個月的時間,陸續調查花蓮縣、台東市的阿美族,以及台東縣地區卑南族和排灣族共三十多個村鎮,採錄約一千首原住民音樂。

- 第五次採集,時間1967年7月20日至8月5日,歷時兩周,採錄者共八人,在「救國團」以暑期育樂活動為名目的經費補助下,由史惟亮、許常惠分別率領東、西兩隊,從北到南,共採錄了近千首的漢族與原住民傳統歌謠,沿途不僅全程都有報社記者隨行採訪,史、許二人每天按時撰寫的「民歌採集日記」也都會定期公開發表在報章媒體上。

2017年,文化部所屬傳藝中心「臺灣音樂館」策畫舉辦「追尋歷史.原音重現——民歌採集五十年特展」,大多仍沿用上述說法,甚至還加入了後續的第六次採集2(事實上,當年的「民歌採集」行動,原是由不同成員分頭同時進行,實際的個別次數可能多過於文獻紀錄),並將前面四次稱作「醞釀期」,直到第五次才是「正式採集」。

然而,像這樣的「分期概念」,卻很明顯帶有強烈塑造某種「文化正統」形象的主觀意識,特別強調1967年7月20日至8月5日由史惟亮、許常惠分別率領東、西兩隊的那次最大規模的採集行動,乃為發起「民歌採集運動」最重要且最具代表性的歷史分水嶺。

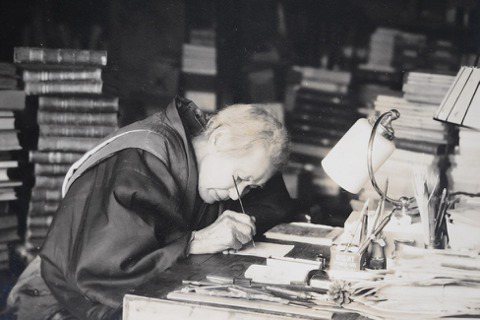

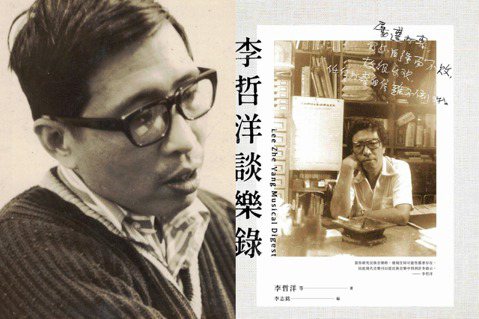

值得注意的是,前面四次被稱作「醞釀期」的採集行動,原是以擁有豐富登山經驗(熟悉原住民部落的山路地形)、兼具民族音樂學的專業素養,本身又精通日語、客家話及台語(方便跟山地部落的耆老溝通)的李哲洋作為核心(主力)成員,偕同劉五男、侯俊慶兩位夥伴進行採集工作。

但是,到了籌劃第五次所謂的「正式採集」時,包括李哲洋、劉五男這些已有累積多次田野經歷的工作人員卻突然「被告知」要離開走人,且於1967年春天,由史惟亮、許常惠、范寄韻及李玉成等人協商成立另一新機構,以取代原屬「中國青年音樂圖書館」的研究組織。范寄韻(民間企業家)與陳書中(時任《聯合報》公共關係主任)並捐出新台幣20萬元,成立「中國民族音樂研究中心」3。

「民歌採集運動」的核心組織轉向:黨國政治勢力的介入

簡言之,在1966年1月至1967年5至6月之間,「中國青年音樂圖書館」已發起數次以不同地域為目標的「民歌採集」,同時也發生組織內部的變動,由並非民族音樂學專業背景、卻實際掌控主導權的史惟亮和許常惠等人,另行創立一個新的機構「中國民族音樂研究中心」。

根據台灣音樂館舉辦「民歌採集五十年特展」的官方網站所言,李哲洋後來之所以離開「民歌採集運動」的理由,乃是因為他發現「運動領導人的理念各異:許常惠重在汲取創作素材,史惟亮重在保存傳統文化,他則重視各族群間的文化互動,故而退出運動,自費從事其他採錄」。

但我認為,僅只以「理念不合」為由,就把李哲洋、劉五男這幾位已累積豐富田野採集經驗的「識途老馬」給直接請走(等於是1967年6月底甫完成田野採集工作,7月初就要他們立刻打包走人),這種說法似有刻意「避重就輕」之嫌,因而忽略掉真正的問題癥結,其實是受到過程中突然介入的政治因素所影響。其中最關鍵的人物,即是當時率先以「民間企業家」名義捐贈20萬元支持「民歌採集運動」的范寄韻。

范寄韻何許人也?根據2002年吳嘉瑜著《史惟亮:紅塵中的苦行僧》一書轉引許常惠的陳述:范寄韻是河北人,北京大學畢業,曾響應青年從軍,抗戰勝利後進入當時的情報機構軍統局,在戴笠的手下做事。國共內戰時,美國派馬歇爾調停,范寄韻曾在北京由美國、國民黨、共產黨共駐之馬歇爾總部任職。大陸地區淪陷以後,范寄韻到台北,並獲台北市軍友社總幹事一職。1961年高雄加工出口區成立,范寄韻憑著靈活的頭腦和良好的人際關係,受聘為加工區公司經理4。

彼時除了挹注大筆資金供給「民歌採集運動」之外,這位范寄韻先生甚至還在1967年4月(也就是即將要進行所謂「正式採集」的行動前夕)自行刊印了一本《重建「中國民族音樂」》的宣傳手冊。從頭到尾,全書內容幾乎是以「衛道之士」憂國憂民的口吻、「鉅細靡遺」地提出了如何透過音樂媒介各種手段來達成「復興中華(民族)文化」的初步構想及指導方針:

我們應即速成立「中國民間音樂研究發揚中心」,並由具有音樂才能的工作人員分編成若干個錄音蒐集的「掘寶」小組,在必要時(如蒐錄本省山地同胞的台灣山地歌謠時,或蒐錄旅台之蒙、藏、康、青同胞的邊疆歌謠時,以及蒐錄現已罕有的正宗南管曲調時),應該邀請各報記者隨行實地採訪新聞,以便擴大報導此項挖掘「我國音樂文化寶藏」的詳實消息,而引起我們整個社會的注目和重視!5

試想,在當年那個風聲鶴唳的戒嚴時代,黨國統治者有可能像這樣容許一般「民間企業家」如此大肆高調「議論國是」嗎?因此,我推斷,范寄韻此人在表面上雖自稱「民間企業家」,實際上卻是來自國民黨情報機構軍統局的特務體系,作為「樣板(模範)人物」協助推展官方認可的民間文化活動的中介者。

一方面期盼范寄韻能夠「拋磚引玉」帶動後面更多真正的「民間企業家」捐資支持,另一方面也能藉此監視那些出身背景各異、紛紛響應「下鄉」去作民歌採集的知識份子和熱血青年,加上每天都有記者隨行採訪的公開透明化,以防範他們在前往山地部落的過程中有可能作出一些逾外的舉動。

總結來說,當年(1967年7月20日至8月5日)這場參與人數規模最為盛大、號稱是「正式採集」的所謂「民歌採集運動」,實際上絕非單純的學術研究活動,而是早已預先擬定了「分組下鄉」、「公開行程」、「記者隨行」等基本指導原則,藉此鼓吹「追尋中國傳統民族音樂根源」的國族意識,號召民間人士協助國民黨政府推展「中華文化復興運動」(1967年),以期對抗當時中共發動「文化大革命」(1966年)的一場文化政治行動。

擺脫「單一敘事」的英雄史觀,重建「多元並陳」的脈絡史實

日常生活中,某些早已不自覺被侷限的思考框架,往往決定了最後我們如何觀看、理解這個世界的概念。

如前所述,早昔在歐樂思與「華歐學社」資助成立「中國青年音樂圖書館」的支援下,從1966年1月至1967年5至6月間,李哲洋與劉五男等人完成了前面四次的民歌採集行動。然後,到了第五次「正式採集」時,由於黨國政治勢力——主要包括「救國團」組織與范寄韻其人的介入,令原本相對單純的民間學術活動成為了配合官方重建「中國民族音樂」的文化政治行動。

其結果不僅使得歐樂思與史惟亮之間的合作關係彼此漸行漸遠,而雖有著豐富的田野經驗、身為白色恐怖政治受難者家屬的李哲洋,自然也就無法見容於此了。

觀諸現今北藝大、師大等「民族音樂」相關系所常見的歷史觀點,大多將「民歌採集運動」視為本土文化自覺的開端。尤其是史惟亮與許常惠兩位領導人在這場運動中扮演的角色和地位,更是一種典型的「英雄史觀」崇拜之下,儼然成為不可質疑的偉人般的存在。

然而,昔日曾被新聞界大事宣揚的「民歌採集運動」(意指第五次的「正式採集」),誠如作家雷驤早年的報導指稱,正由於主導者史惟亮、許常惠兩人皆是作曲家背景,引進的參與者也大多是年輕的作曲學生,致使成果僅止於採集錄音,而未能整理分析問世6。

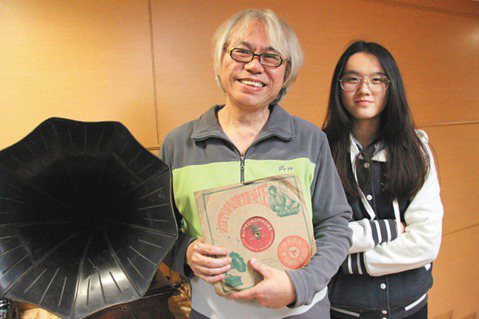

除此之外,在「民族音樂學」的投入心態和學術倫理上,也因為許常惠過於顧慮自己所做的田野採集成果不盡理想,所以在事後總是對外宣稱這批錄音檔案不知去向,生前也一直遲遲不肯全盤公布當年他本人從事民歌採集的相關史料,導致交付在他手上7的多數「民歌採集」錄音檔案迄今幾已遺失或損毀8,因此最後只能依賴史惟亮當年交付給曾經贊助此項活動的德國「華歐學社」(今波昂「東亞研究院」)院長歐樂思收存了一份拷貝檔,並於2013年將檔案帶回台灣。

綜觀「民歌採集運動」許多問題的癥結點,根本就在許常惠身上。去年(2021)五月,我曾在鳴人堂專欄〈重建台灣音樂史觀(下):破除「民歌採集運動」的神話〉這篇文中引述媒體記者潘罡的報導指出:

許常惠生性浪漫隨興,因此他所進行的錄音,往往忽略了一些基本動作,像是沒有擬妥計畫,有時錄音也忘了「報目」。這些錄音帶擱置了幾十年,有些封面和文字記錄已消褪無蹤。9

此外,根據近年師大「民族音樂研究所」針對這批「歐樂思檔案」的研究報告指出,李哲洋與劉五男在1967年5月至6月進行的那次採集行動,由於李哲洋在行前的田調與登山經驗,以及民族音樂學採集民歌的理論知識,皆是令「該次採集順利且成果豐碩的因素,不亞於一般較為重視的7至8月間採集」10。

另在1966年由採集者李哲洋、侯俊慶和劉五男三人,前後兩次前往新竹縣五峰鄉賽夏族部落踏查,亦為「目前關於賽夏族1960年代採集生活性歌謠方面,成果最為豐碩和保存最為完善的一批檔案」11。

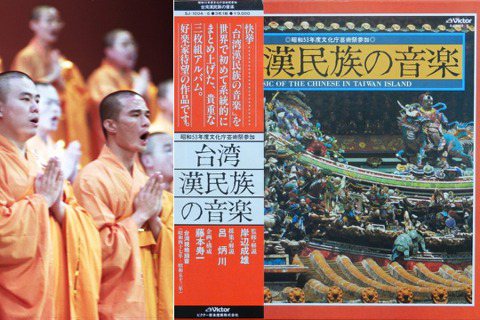

爾後,「國立台灣師範大學」便以「波昂東亞研究院台灣音樂館藏」為名,接連出版了《聽見1967長光部落》(2020年)與《聽見1966五峰鄉賽夏族》(2021年)唱片專輯,內容即是出自當年李哲洋、劉五男、侯俊慶等人採集的田野錄音檔案。

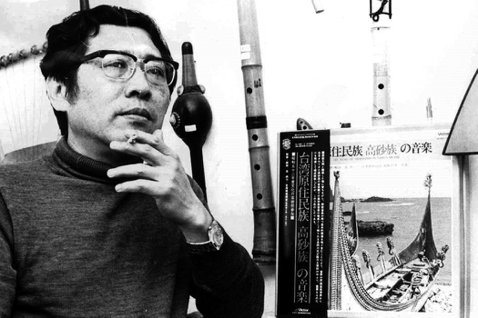

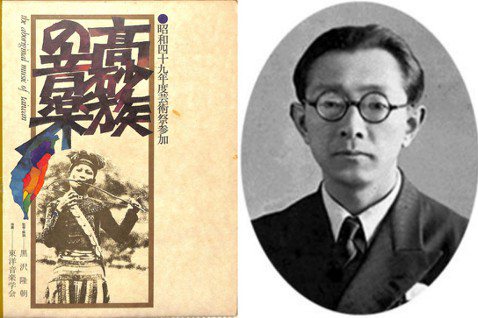

過去長期以來,在音樂學界一味偏重史惟亮、許常惠為主流論述的英雄史觀下,往往忽略了當年許多同時期參與民歌採集者的多元面貌,包括像是呂炳川、李哲洋、劉五男、林信來等。

其中1967年暑假期間參與史惟亮率領「民歌採集運動」東隊成員林信來,乃是採集隊伍中唯一的原住民,當時他才剛就讀師大音樂系那年暑假升大二,便跟著老師去做調查。

多年以後,林信來在《那個用歌說故事的人》這本口述回憶書中大吐苦水:「只記得辛苦工作很久,結果酬勞只有一點點,還要簽約交出所有的錄音檔案,完全沒機會再聽過自己採錄的歌......」12。從此之後,林信來決定依靠自己的雙腳,以花蓮中部秀姑巒溪流域為主要考察地點,隻身奔走於各個部落,默默地進行著「一個人的民歌採集」。

細讀《那個用歌說故事的人》文字作者藍雨楨,在書中評述當年領導「民歌採集運動」的史、許二人「由於是音樂家出身,其觀點和國際民族音樂學有所落差」,此外「經費有限,行程過於匆促,有許多缺漏之處」,例如「他們曾經為了節省錄音帶而用慢速錄製,導致事後分析困難。儘管他們曾從西方音樂學的角度,發表許多相關的樂曲分析,但通常忽略他們無法掌握的族語歌詞,也很少觸及部落文化對歌謠的理解」13,並由此歸結:這是一個「看不太見『民族』的『民族音樂學』研究」!

我以為這樣的評語不僅犀利透徹、一針見血,更可為今日的我們不斷帶來諸多的反思。

- 參考史惟亮,1967,〈台灣山地民歌調查研究報告〉,《論民歌》,台北:幼獅書店,頁39。

- 時間為1969年8月8日至15日,由史惟亮、陳隆、張大勝、陳茂萱等人,採錄中南部地區的民歌以及阿里山鄒族音樂。

- 參考許常惠,1987,〈現階段的民族音樂工作〉,《追尋民族音樂的根》,台北:樂韻出版社,頁22。

- 參考吳嘉瑜,2002,《史惟亮:紅塵中的苦行僧》,台北:時報出版,頁106。

- 參考1967年范寄韻撰述《重建「中國民族音樂」》自印本,頁24-26。

- 參考雷驤,1977年8月,〈呂炳川——文化遺產的勞動者〉,《家庭月刊》第11期,頁16-20。

- 根據李哲洋在1976年1月《全音音樂文摘》第5卷第1期發表〈漫談黑澤隆朝與台灣山胞的音樂──研究台灣山胞音樂的第一塊穩固的踏腳石〉這篇文末註腳回憶指出:筆者(李哲洋)與劉老師(劉五男)作第一次前後一個月的田野(主要限於音標本的搜集)工作返回機構後,機構本身又另組兩班人馬(人數很多),大事宣揚地分兩路浩浩蕩蕩下田,筆者與劉老師被逼在機構做研究室工作,在此期間我們二人深恐已錄的音標本有全部失竊之虞,乃由侯立朝先生捐三千元購置錄音帶,將已錄部分考貝一份一共十三卷,議定存放在許常惠教授處。該二班人馬返回後,不幸筆者與劉老師被排擠,以致對於該機構後來發展的情形不明,希望保管這批公產的同好,有個妥善的交代,以便同好們繼續利用來研究。

- 1990年代李道明製作電視節目「阿美族的歌謠世界」訪問林信來,談阿美族歌謠中的naluwan虛辭唱法及其他虛詞的來源,然後談當年(1967)與史惟亮一起從事「民歌採集運動」的感想。林信來回憶:「當時我們所蒐集的歌、這些資料統統放在『中國青年音樂圖書館』,後來我想copy回去聽的時候,史惟亮也不太肯讓我copy......這些資料後來放到哪裡去了?那天他(指許常惠)來的時候我問了許常惠,他也說不知道這個資料在哪裡,直到現在還是一個謎。」

- 參考潘罡,2006年9月24日,〈民歌採集四十載,祖先原民的歌,在風中消逝〉,《中國時報》,A10版。

- 參考洪嘉吟,2019,《一九六〇年代臺東長光阿美族音樂研究——以「歐樂思-史惟亮檔案」為例》,國立臺灣師範大學民族音樂研究所,頁187。

- 參考陳信誼,2019,《「歐樂思-史惟亮檔案」中的1966年賽夏族音樂研究》,國立臺灣師範大學民族音樂研究所,頁105。

- 參考Calaw Mayaw林信來、Ado Kaliting Pacidal阿洛.卡力亭.巴奇辣口述,藍雨楨撰述,2021,《那個用歌說故事的人》,台北:玉山社,頁55。

- 參考Calaw Mayaw林信來、Ado Kaliting Pacidal阿洛.卡力亭.巴奇辣口述,藍雨楨撰述,2021,《那個用歌說故事的人》,台北:玉山社,頁55。轉引自丘延亮,1968,〈現階段民歌工作的總報告〉,《草原》雜誌第2期,頁56-89。