《記憶無非徹底看透的一切》:切開集體意識的病灶,書寫墮胎真實的痛

▍上篇:

《記憶無非徹底看透的一切》:作家以「手術刀」刻出社會對墮胎女性的壓迫

安妮・艾諾(Annie Ernaux)這本《記憶無非徹底看透的一切》最受到媒體摘錄、也最帶有某種獵奇意味而受觀眾記住的隻字片語,應該就是「自己拿毛線針墮胎」的經驗。在書中,經歷毛線針找不到子宮頸、因為疼痛而無法完成墮胎的哭泣與挫敗後,接著是一個括號:

這段文字可能惹人不快或反感,要不然就是被扣上壞品味的標籤。我有權利寫下親身的經驗。事實就是事實,沒有高等或低劣的分別。對於這次經驗,如果我選擇輕描淡寫,我不啻在隱瞞相關事實;這樣一來,我也站到男性宰制的這一方。(頁58)

這是全書最具批判力道的一段話。這段書寫,直視墮胎,而且是親身經歷,不僅具備自我揭露的勇氣,更是一種指控與平反。如果沒有這段括號的意志,僅僅摘錄她的毛線針一詞,那並沒有真正再現出書寫者的意志,更是辜負了她曾經歷過的恐懼。

如同集中營倖存者,對於「受苦經驗被否認」的恐懼

電影,是推進主角思想轉折的工具。例如看義大利黑白片《差事》(Il posto)時,她說「面對影片所透露的深沈絕望,我明白我的月經不會來了」;接著看《絕路》(Huis clos)後,她自述筆記本寫下「一齣好戲,精彩絕倫。要是我的肚子裡沒有這個東西就好了」。而後經歷導管手術、需要等待一至兩天讓胚胎排出的期間,她和天主教好友去看《波坦金號戰艦》,她一邊看電影一邊陣痛,直到再也看不下去;她說印象中的最後一幕是「高吊一塊肉上,密密麻麻的蛆在蠕動。」意象也頗有呼應。

不只如此,電影的題材本身,似乎也有些耐人尋味之處。在她嘗試將毛線勾針放入私處前,是先看了《我的奮鬥》(Mein Kampf),並體認「和慘絕人寰的集中營相比,我要承受的痛楚根本微不足道。」(頁57)集中營元素的登場,首先是透過類比來表現出主角的心理恐懼;往後的段落,她的心理描述卻跟許多「集中營倖存者」題材不謀而合:害怕曾經受苦難的經驗被否認。

墮胎師的導管手術,雖然後來確實讓胚胎成功流出體外,但並未使主角脫離險境。她大量出血,被送到天主醫院。當她自述躺在擔架上而視覺模糊,內疚著何以她無法自行處理完成,終究要被送到醫院時,她擔心的是「狀況不再是我能掌握的。」

緊接著括號是這樣的抽離補述:

我覺得這本書一寫完,我也會面臨同樣的命運。我的決心、我的努力,暗中進行、甚至可說是偷偷摸摸的這一番回顧——假如沒人懷疑我正在寫這個事件的話。一切的一切,都將驟然煙消雲散。將要公諸於世的文章,我對它再也沒有掌控權,就像在天主醫院,我失卻了對自己身體的掌控權。(頁119-110)

括號內容自成一個「書寫者」的故事,振奮了受苦經驗的共鳴者

普利摩・李維(Primo Levi)在《滅頂與生還》的前言寫到:

奇怪的是,集中營囚犯在絕望中以夢境形式表達了同一個想法(「即使我們開口說,也沒有人會相信我們。」)。幾乎所有倖存者,無論是用口述或筆錄,都說到自己在被集中營囚禁期間常常做一個夢,細節各有所異,但本質不變:回到家後,鬆了一口氣的他們慷慨激昂地把他們經歷過的種種苦難說給親近的人聽,沒有人相信,甚至不願意聆聽。......此刻的重點在於受害者和加害者雙方都清楚知道在集中營內發生的事罪大惡極,因此叫人難以置信。1

安妮・艾諾在書的中段也有一個括號,提到夢景。她夢見自己回到1963年,正在尋尋覓覓墮胎的方式。醒來後她感到沮喪與無力,彷彿書寫當下三十多年後的自己,仍然和當時沒有兩樣。因此,「我所做的夢,不啻證明了書寫的必要。」她才艱辛地繼續完成了這本書的寫作。

這些「方法論的括號」之所以深具魅力,就在於它們不只是方法,也是自成一個具有推進感的故事。年長後的作家本人回顧年輕時的經歷,就是一個動人而糾結的故事。

同時看著兩套故事運作,而且是透過精準而短促的敘事方法,濃縮著時間跨度的感受與思想,卻是如此融貫一致地在這名女性身上。這個成果使我們大受振奮:不只是對於經歷過墮胎之痛的人,甚至不只是對於女人,而是對所有經歷過苦難並想要透過回憶書寫、也期盼這些書寫的意義不僅限於自身、免於遭受他者否定之恐懼的人。

平白書寫:手術刀是怎樣刻字的?

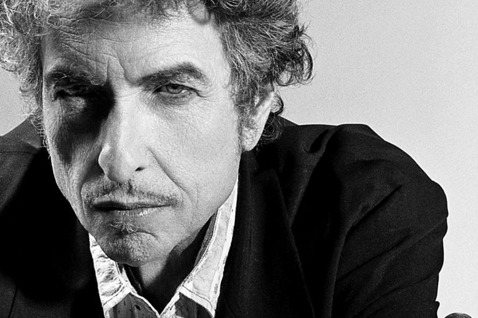

安妮・艾諾的寫作,確實就像是一把手術刀,讓「痛」字的意涵遠離膚淺表面,直往下切,深入集體意識的病灶。「把故事寫得很好看、很輕薄」本身也許是一種麻醉技術,讓讀者跟著角色劇情走著走,刀子隨即劃向病灶。病灶是當時的法律,以及與為法律所相生的文化所蔓延的種種行動者,共同上演的真實故事。

安妮・艾諾自稱以「平白書寫」("l'écriture plate",英譯為"flat writing")作為寫作理念。《紐約客》(The New Yorker)的報導是這樣詮釋:

她不想落入同情氾濫加上譁眾取寵的連環陷阱,不想表現得過於傷感、或誇大貧困勞動階級的生活。她選擇使用當今狄更斯派別筆法偏愛的那種「小說式的」豐富細節,但效果卻很疏離(clinical)——未能妙筆生花(colorful),反而感覺像我們端視著顯微鏡下的載玻片一樣。

冰冷、疏離、平白,並非無情,而是為了直接,讓書寫成為一場手術實驗。當她在書中堅定而平穩地談論她年輕時的墮胎經驗,並用括號這樣看似任意的形式來帶出記憶方法的嚴謹,她的用意是明確的:讀懂她的著作(在各種意義上)不需要任何多餘的門檻。

在《記憶無非徹底看透的一切》之中,我們或許也能同感,像是安妮・艾諾這樣經驗與時代座標的人,當她往後透徹地理解了自身墮胎記憶的真相,便會知曉那場1960年代的法律、墮胎事件與種種細節本身具有何等的重量與地位。實際上,她的書寫作品,也是確證與平反這些過往沉痾的重要事件;一定程度地抽離與扁平化陳述,將物質具象到讀者面前,確實是最有效的手法。

於是,她的書寫便如同手術刀:長得非常簡約,幾乎為了功能而設計,只為了目的而形塑,卻更顯其銀白光亮的銳利之美。

刻字是一種「勞動」:寫不出論文,比墮胎更急迫

安妮・艾諾的生命歷程及其書寫方法,都具有階級關懷,這也是我在閱讀這本書中最有共鳴的部分。書的前段,她提到懷孕一事讓她無法寫作:

就某個角度來說,寫不出論文這回事,比起墮胎的急迫性更叫我驚駭失措。寫不出東西,確確實實標誌著我的墮落與失勢(我的記事本寫著:「我不再寫作,不再念書。該如何是好。」)。我不再是「知識青年」。我不知道別人是不是有同樣的感覺。我為此痛苦莫名。」(頁50)

對一個未曾焦慮恐慌於「向上流動」、未曾擔憂於從知識行列中脫隊的人而言,或許會覺得「寫不出論文」的慌張怎麼能夠跟墮胎的痛苦與風險相對比?

然而,這正是對一個時值青春、產出知識文章的學院青年、出身工人階級家庭的女性來說,必然會最關注的「現實」。在社會性的層面,非法墮胎,跟寫作失能的實質風險是一樣的:身敗名裂,努力跟收穫不等價,無法翻身。

其後的括號更是精彩,也是我私心最愛的段落,以最簡約的不安感袒露出最多層次的思想:「我常感覺,自己還不夠深入事情的核心,彷彿某種根基遠久的理由阻止我更進一步挖掘真相。也許跟我出身的工人階層有關,那個世界懼怕『花費腦力』的行為;或者跟我的身體有關,與我的肉體所經歷的一切有關。」(頁50)

身體感受與思考反芻,抽象概念與物質存在,這些兩極辯證與交織在書裡不斷出現。究竟是什麼阻礙了我們與「真相」之間的關聯?階級與性別,貧窮處境與身體苦難,在墮胎一事之中,如今我們回頭頗析是再清楚不過。對年輕的她來說,那卻是一個親身的經驗,是透過了數十年的生命以後,才回頭整理出的「(接近)核心」。

流產與生產:翻轉後的極端,更加肯定女性主體與多元經驗的存在

墮胎結束後,她說是因為這趟經驗,更對具有生產能力的女性身體有深刻認同,並不時將「流產」跟「生產」相互對照。身為一個人工流產者,她毫不自卑,甚至更加自信,即使那在1960年代是高昂代價之非法行為。勤懇勞動地將自身經驗刻字成書,安妮・艾諾歷經辛苦「生產出」這一本傳記體小說,其實也孕育了人類知識的重要「產出」:女性的個體經驗,亦是女性的政治性訴求。

我們如果也同她挖掘記憶那樣,一而再,再而三的檢視這本書,尤其是反覆讀著那些括號,就能明白許多段落一定是重寫、刪改、剪裁過,乃至於成品有如手術刀切割後那樣精確銳利;其所對應的結果,也是一場本該基於切除某些病灶的手術。不只是誠實,不只是自我,而是素材處理的技術,也是堅定的價值關懷,還有持續漫長時光不懈的寫作,做到「掀開個人回憶的根源、疏離與集體束縛」2。

書的最後,看似自我喊話,更像是對每一個擁有「經驗」的人給予溫暖的喊聲:

我從不覺得自己犯了罪。我唯一譴責自己的部分,是我竟然讓這種事發生,卻不曾回顧這段經歷,就像一份被白白糟蹋的禮物。藉著這本書,我消除了這僅有的罪惡感。我所經歷的這一切,包含了社會與心理的成因,但是其中有個理由,我再確定不過:正是發生了這種事,我才能有所頓悟。我的人生,也許只有唯一一個真正的目標:將我的身體、感覺、想法轉化為文字,也就是某種清楚易懂、普遍性的東西,好讓我的生命完完全全榮進其他人的腦海和生活。(頁130)

全書,刻意凸顯出「墮胎」二字的存在,但在收尾這段賦予意義的環節,她又將墮胎經驗,轉寫成「發生了這種事」的字面模糊版本。我想,這個用意,便是要讓喊聲傳播到更廣大的多元經驗者身上。《記憶無非徹底看透的一切》彷彿在對任何抱持「記憶」的人說:書寫是有意義的。好好將故事傳遞出去,更是值得被肯定的意義。社會所加諸的罪惡感,就經由面向公眾的書寫來消除;畢竟那真的,不是「妳」的錯。

- 《滅頂與生還》,時報2020年新版,頁28。

- 2022年諾貝爾文學獎獲獎理由——「安妮・艾諾發揮了勇氣和手術刀式的精準筆法,掀開個人回憶的根源、疏離與集體束縛。」頁137。