《文字慾》:這片土地上的人們都已死去,活著的只有語言

在一個沒有言論自由的世界,寫作者生存的意義究竟是什麼?

回顧過去那些被寫進歷史的種種不堪與尷尬,並不會因為一時的迴避而永遠消失。儘管人們根據親身所見所聞,乃至藉由文字描述了某些日常生活裡所謂的「真實」,但只要當權者認為它不存在,那麼它就是不存在,甚至不惜大規模掩蓋跟扭曲歷史,或者阻止人們進行任何形式的悼念。

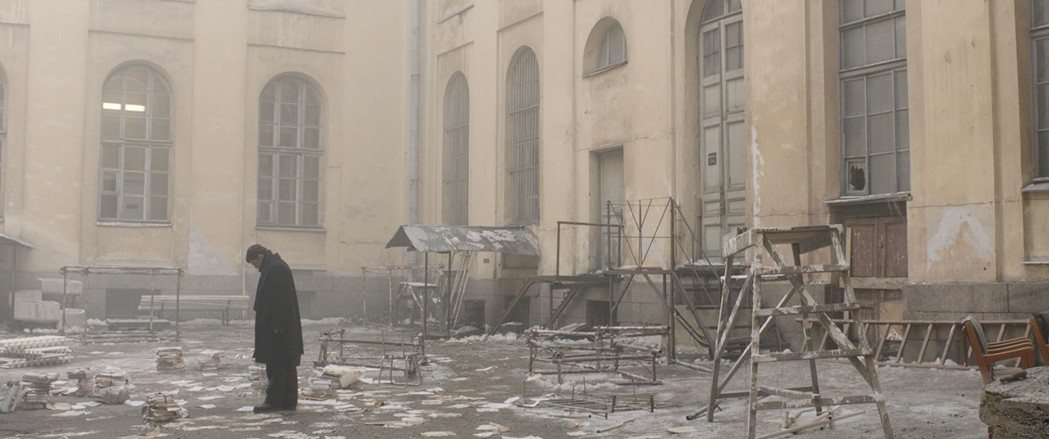

類此飽受壓抑而被迫噤聲的窘境,相信你我都並不陌生。「Dovlatov」這部傳記電影以俄羅斯(前蘇聯)流亡作家「多甫拉托夫」(Sergey Dovlatov,1941-1990)為主角,由塞爾維亞演員Milan Marić擔綱演出,並由當代俄國大導演蓋爾曼(Aleksei Yuryevich German,1938-2013)之子小蓋爾曼(Aleksei Alekseivich German,1976-)執導,中文片名譯為《文字慾》,乃有影射「文字獄」諧音的象徵意涵。

觀看這部電影,很難不讓人聯想起早年戒嚴時代白色恐怖的蔣家台灣,或是現今看來比起1、20年前更沒有言論自由、在極權主義體制下思想審查迫害尤烈的共產中國(比如筆名「天一」的中國BL小說女作家,於2018年底才剛被中共當局以製作和販賣淫穢物品牟利等罪名判刑10年)。

本片故事發生在夢境交錯現實的短短數日,並聚焦於1971年蘇聯無產階級革命紀念日(11月7日)前的那個冬天,同為俄羅斯猶太人的多甫拉托夫和布羅茨基(Joseph Brodsky,1940-1996)彼此惺惺相惜,卻一直苦於找不到發表作品的機會,並且因無法加入作家協會,意味著像他們這樣的作家,對(祖國)政府而言根本並不「存在」。

語言是唯一的倖存之物

多甫拉托夫因堅持一己理念和創作尊嚴,拒絕寫歌功頌德的媚俗文章——報社總編每每要求他的文章要有「正能量」,並且讚美那些官方認可的工人英雄——而頻遭冷眼嘲笑。

他任職工廠小報記者,收入低微,生活潦倒,妻女離他而去,被迫與母親同住一間大雜院。平日他經常夢見勃列日涅夫(Leonid Brezhnev,1906-1982,當年執掌大權的蘇共總書記),以及早年在勞改營受盡煎熬的苦日子。片中他總不忘要跟朋友借錢(25盧布)幫女兒買個德國大洋娃娃。

為此感到自身「不合時宜」、深覺「歡愉缺乏而悲傷籠罩」的他,只好成天在列寧格勒的街頭四處遊蕩,徘徊於各種文學場所和爵士俱樂部,與那些跟他同樣鬱鬱不得志的詩人、畫家朋友們競相談論著普希金(Aleksandr Sergeyevich Pushkin,1799-1837)、萊蒙托夫(Mikhail Lermontov,1814-1841)、杜思妥也夫斯基(Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky,1821-1881)、維登斯基(Alexander Vedensky,1904-1941)、哈爾姆斯(Daniil Kharms,1906-1942)、勃洛克(Aleksandr Aleksandrovich Blok,1880-1921)、曼德爾施塔姆(Nadezhda Mandelstam,1891-1938)、果戈理(Nikolai Vasilievich Gogol,1809-1852)、蒲寧(Ivan Bunin,1870-1953)、葉賽寧(Yesenin Sergey Aleksandrovich,1895-1927,舞蹈家鄧肯赴俄後的丈夫),乃至當時被蘇共當局視為毒草的納博科夫(Vladimir Vladimirovich Nabokov,1899-1977)。

而諷刺的是,上述這些前蘇聯文學史上的一眾作家文人,絕大多數若非被迫流亡異地,要不就是英年早逝(除了納博科夫、蒲寧等少數人,其他平均年齡大多不到40歲),抑或不得善終。

我記得其中一個鏡頭,自始選擇堅守故鄉和寫作志業的多甫拉托夫,某天夜裡從一處聚會場所離開後,與老友布羅茨基沿路同行,兩人輪流抱著睡眼惺忪的女兒走在街上。途中布羅茨基有感而發,對著多甫拉托夫說了這句話:「語言是唯一的倖存之物,我認為,我們這代人是俄語文學的最後希望」,儼然成為了貫穿全片精神意旨的關鍵台詞。

活在這樣一個文學失落的年代,鏡頭下的多甫拉托夫每每凝視著百無聊賴的現實,表面一副什麼都無所謂的漠然神情,只習慣在文字裡表達深邃的情感和批判的思考,強烈的疏離感油然而生。

於是他拚命掙扎度日,過完一年又一年,日復一日做著荒誕的夢,最終也只能懷抱遺憾,步上布羅茨基的後塵、遠走他鄉,直到死前都不知道自己的作品,竟然會受到後世廣大讀者歡迎。

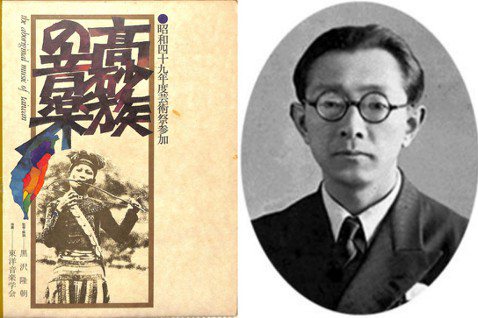

從多甫拉托夫到鍾理和

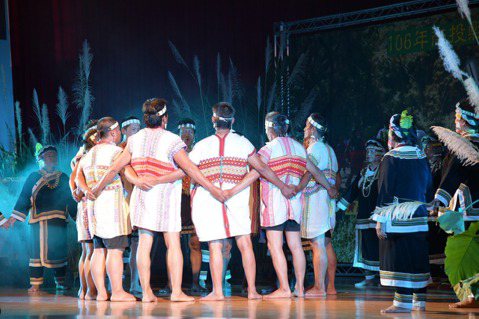

恍然印象中,類似寫作者的艱困處境,以及相濡以沫的革命情誼,彷彿也曾出現在70年前台灣文學界的鍾理和(1915-1960)與鍾肇政(1925- )兩人身上。

話說當年鍾理和曾在寫給友人的書信當中自敘他的寫作生涯:

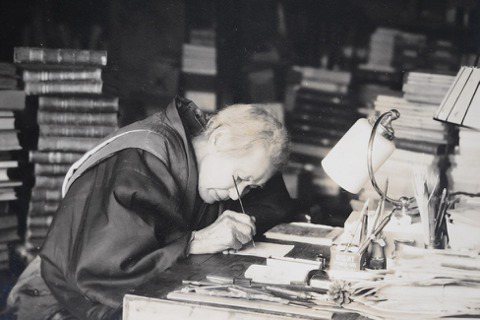

由我開始學習寫作起,一直至今,既無師長,也無同道,得不到理解同情,也得不到鼓勵和慰勉,一個人冷冷清清,孤孤單單,盲目地摸索前進,這種寂寞淒清的味道,非身歷其境者是很難想像的。1

我們寫來寫去,到底為了什麼,令人費解。社會拒受我們的東西,如果我們祇是為了寫來彼此傳觀,或者自己玩玩,那又何必?我們豈不是在做天地間最不智的事嗎?2

在文學的道路上,鍾理和一直都是踽踽獨行,其投稿獲獎的長篇小說《笠山農場》,不僅在他生前無法有刊行或出版問世的機會,甚至連原稿都無法取回。彼時生活在偏僻落後的鄉村裡,根本沒有人能夠理解他的創作,也沒有同伴可與之談論文學。

直到他後來遇見了鍾肇政成立《文友通訊》,遂讓原本孤獨寒冷的文學心靈適時地注入一股暖流,也使得鍾理和的文學熱情再度被點燃。鍾肇政亦曾經盛讚鍾理和,認為在眾文友中,「兄是唯一的,最有作家氣質的人」。

其後,鍾理和以46歲辭世,被暱稱為「倒在血泊裡的筆耕者」的他(1960年因在修訂小說《雨》時肺疾復發、咳血而死),身後留下了包括小說、日記、書簡在內共約60萬字的豐富遺作。

而同樣一生潦倒的多甫拉托夫也只活了48歲,他在38歲那年(1978)隻身帶著一只手提箱流亡美國紐約,據說他在箱子頂上貼著一張布羅茨基的照片,箱底下則是墊著一張由前蘇聯政府發行的《真理報》。

8年後(1986)他將緬懷故國的諸多鄉愁往事,寫成了一部近似回憶錄的小說集《手提箱》(俄文原名Чемодан,英譯The Suitcase),並於卷首的獻詞引用勃洛克的詩句寫道:「縱然如此,我的俄羅斯,你依然是我心目中最珍貴的地方」。待其作品傳回俄國、由地下出版社發行,才逐漸為自家同胞所熟悉。

唉,自由,就像空氣呀!

綜觀其有生之年,多甫拉托夫與鍾理和雖不曾享有身後遲來的文學盛名,且皆飽受過生活的煎熬和無奈,也都必須被迫為五斗米折腰;但我私以為,多甫拉托夫畢竟仍較為幸運的是,在他身邊始終有一群真心相待的文學青年、藝術家好友和家人,不離不棄地給予精神上的支持,有些甚至還包括物質方面,比如其中一位畫家友人,便曾提供管道讓他兜售黑市貨品來貼補家用。

即便是在最失意落魄之時(周圍處境相似的朋友有的企圖在雜誌社割腕自殺,有的因為黑市交易被捕後在車禍中意外慘死),但他們卻可以透過各種隱喻的語言和文字,去嘲諷、挖苦當代社會的荒謬,亦可相約知交三兩人,隨便找個地方就即興彈起了吉他、開Party,彼此對酒當歌,在聚會上朗讀詩作然後把自己灌醉。至於其他的人,也都以自身不同的方式,個別抵抗著時代的沉淪。

電影裡,另有一場讓我印象極深的橋段,乃是多甫拉托夫受雜誌社所託、前往施工中的地鐵隧道裡採訪一位工人詩人庫茲涅佐夫(Kuznetsoff)。這位宣稱自己是在「地下寫詩」的男子,相當不捨且語帶憤世的口吻,談起他所曾經愛過的繆思(女孩)離開了他。

先前他原本想要買一件皮草(大衣)當作禮物送給這個女孩,但他很快又開始質疑自己「為什麼要用金錢去收買愛情呢」?後來他發現女孩竟然已經另結新歡,因此他還寫了一首詩來悼念這場破滅的愛情,而報社卻回覆他無法刊登,於是多甫拉托夫說道:「這才是寫詩的意義」!

隨之,突然發生一陣騷動,原來是其他工人意外挖出了一堆屍骨殘骸,這是二戰期間被納粹炸死的一群躲藏在此處地道內的孩童們:29具、30具、31具、32具……。身旁一位老婦人隨著眾人一邊清點遺體數量、一邊痛哭失聲地喟嘆:「他們今年本該30歲,而戰爭已經結束25年了」。

影片接近尾聲時,多甫拉托夫萎靡地靠坐在牆角,臉上滿是無奈的神情,「一切還是那麼乏味,那麼可怕,而且沒有盡頭」。想到小說可能永無出版機會,多甫拉托夫不由得灰心喪志地埋怨自己:「或許我應該改行當泥瓦匠」,妻子列娜蹲下來緊依在旁安慰他:「一切都會好起來的。我不知道還要多久,不過會好的,我們能熬過去的……」。

電影結束前的最後一個畫面,一群朋友同乘一部小汽車離開聚會現場,多甫拉托夫卻兀自爬上車頂、正襟危坐。車子緩緩駛過雪地,眼前一片白茫茫如迷霧般清冷憂鬱,他高高在上、俯視著四周路人,在那一瞬間彷彿成了街頭焦點,儼然亦是自身筆下文學城邦裡的君父。

1990年,多甫拉托夫突發心臟病、於紐約去世。在他遠行的時候,他的祖國與整個世界也正悄悄地發生著改變,包括龐大體制的坍塌和個人境遇的變故,一切都似乎發生在一夜之間。

- 參見1997年財團法人鍾理和文教基金出版《鍾理和全集6》〈鍾理和致廖清秀函〉,頁95。

- 參見1997年財團法人鍾理和文教基金出版《鍾理和全集6》〈鍾理和致鍾肇政函〉,頁29。