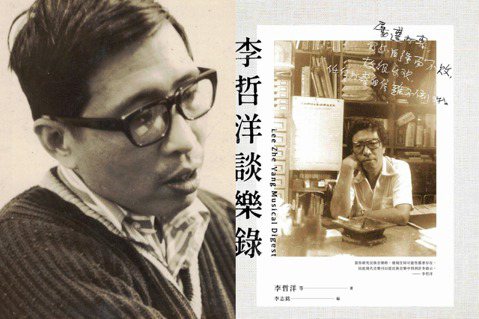

讓眼睛學會不再逃避——劇場漫畫《夜長夢多》閱讀隨想

回顧過去千百年來的人類歷史,因不同種族血緣、意識形態、文明信仰所引發一連串殺戮、暴力壓迫,乃至死亡的恐懼,至今從未在這世界上消失。值此,人性的瘋狂與扭曲、孱弱與掙扎,儼然交織出你我眼前這個令人窒息的現實世界。

如若無情的歷史注定要在人類身上,留下眾多血跡斑斑的傷痕和記憶,試問,人們究竟能夠從這殘酷的過程中學到什麼 ?又何曾省悟過什麼?

台灣人內心最沉痛的集體創傷,源於1947年的二二八事件爆發後政府宣布實施戒嚴,直到38年後的1987年才解嚴,是人類史上為期最長的戒嚴統治。回溯當年的3月8日,國民黨軍隊廿一師從基隆港上岸,島內的門戶基隆,因此淪為慘烈的屠殺之地。其後,全台籠罩在高壓統治的肅殺氣氛下,開始進入了一個集體沉默的時代。

黨國特務們精心打造一套嚴密的監控體制,藉由檢舉、吸收、告發、羅織罪名,導致數萬人因言論或思想涉及「叛亂」遭逮捕入獄,並搭配各機關學校、街頭巷尾無所不在的「保密防諜,人人有責」等政宣標語,共同形塑出彼時家族長輩總不忘叮囑「小孩子有耳無嘴」、「不要參與政治」普遍性的社會恐懼,又稱「白色恐怖」。

翻讀黑眼睛文化與慢工出版社合作編製、發想自義大利作家巴索里尼(Pier Paolo Pasolini)同名詩劇的劇場漫畫《夜長夢多》(Lunatic is the Night)的第一印象,彷彿令我瞬間墜入經典恐怖片《咒怨》裡的駭人場景,生怕一不小心打開這本紅色封面的漫畫書背後,就會突然冒出一隻驚恐的大眼睛瞪著你看!

就像是揮之不去的陰影,一如當年白色恐怖倖存者所蒙受的各種創傷記憶:親人無故失蹤、好友紛紛走避、家屬不敢詢問更不敢去觸碰。有些人直到多年後,還會在半夜裡不時從惡夢中驚醒,夢到自己被逮捕、被銬問、被刑求,甚至夢見獄友在馬場町遭到槍決,類似這夢靨般的畫面,依然縈繞在他們的腦海中。

遊走在夢境與現實之間:讓眼睛學會不再逃避

在我看來,學習認知歷史過程中最重要的,並不僅止於表面上文字史料的考證和閱讀,而是對於前人所曾遭遇的災難及痛苦感同身受。尤其像「白色恐怖」這類具有高度政治禁忌的議題,加以史料(特別是官方檔案)難覓,我們往往還需要倖存者或受難者家屬的現身口述,以及小說家的文字追憶,或是畫家的具體描繪。

甚至,還有劇場工作者以「紀錄劇場」(Documentary Theatre)為創作形式,抑或直接走上街頭演出「歷史實境劇」。譬如去年(2019)12月由「馬克吐溫國際影像公司」策劃攝製,於台南市區超真實還原二二八當年湯德章律師被逮捕、刑求多日後以「暴徒」罪名遊街示眾,並於大正公園(今台南市「湯德章紀念公園」)公開槍決的歷史場景。據聞當時便有不少圍觀群眾見湯遭此不公平待遇,內心悲憤交加以至淚灑現場。

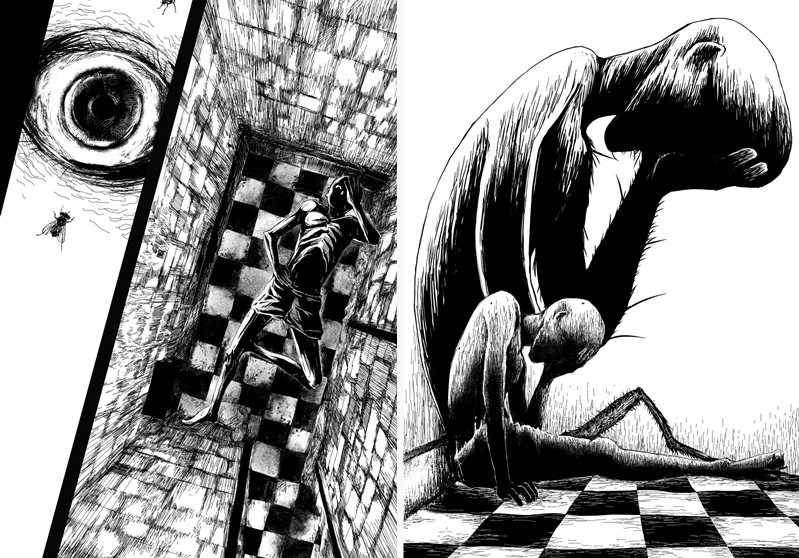

相較於上述各種以「寫實主義」(Realism)為圭臬,著重客觀角度「細節再現」(Detail Represent)的媒介方式所呈現的白色恐怖,觀看《夜長夢多》這部劇場漫畫最獨具魅惑之處,則是更進一步將原屬於個人私密的感官體驗具像化,並且設想自我化身成漫畫中的被拷問者——雙眼被矇、威嚇逼供,導致身心俱疲、萬念皆灰——讓每個人在閱讀的同時,彷彿置身其境,感受其恐懼氛圍。

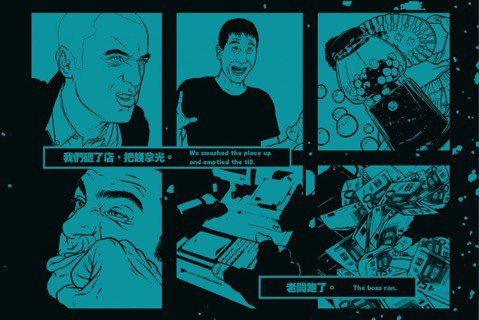

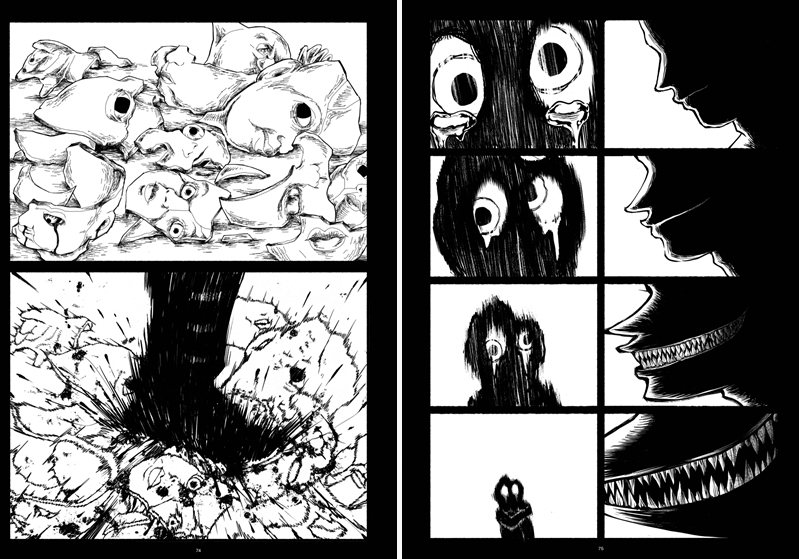

《夜長夢多》全書皆緊扣「白色恐怖」國家暴力為主軸,並找來五名不同風格的漫畫家各自演繹,分別表現「監控」、「審訊」、「酷刑」、「粉碎」及「行刑」等子題,且於開頭和結尾引用魯迅《夢》及俄羅斯女詩人安娜.阿赫馬托娃(А́нна Ахма́това)《沒有英雄人物的敘事詩三部曲》等詩篇,各章之間穿插攝影師陳藝堂的情境照片,似與夢境般的漫畫文本彼此虛實交錯。

撫讀開卷首篇〈序曲:昨日之夢〉,漫畫家日安焦慮(丁柏晏)筆下主要描述未來世界的人們透過「共享夢境」的高科技媒介,讓人得以自由穿梭在夢境中,包括分享已被查禁的歌曲和電影,進而影響他人的意志。然而可怕的是,當極權政府為了完全監控民眾的思想意識,不擇手段入侵你的夢境時,你就連做夢的權利也都給徹底剝奪了!如此因想像的夢境被有心人士操控,轉而開始侵蝕現實世界的既視感,不禁令人聯想已故日本漫畫家今敏的動漫經典《盜夢偵探》(Paprika)。

當代社會的精神危機:失去同理他人痛苦的能力

2006年西班牙導演喬勒蒙.迪.多羅(Guillermo Del Toro)執導上映的電影《羊男的迷宮》(Pan's Labyrinth),以上世紀40年代西班牙內戰為背景,講述當地法西斯政權對左派餘黨展開的一波波血腥殺戮與鎮壓。

被殘暴充滿的戰慄氛圍,搭襯著冷色調的畫面,構成了全片的底蘊,特別是片中女主角奧菲莉亞(Ofelia)的繼父維達上尉( Capitan Vidal),他的日常任務與樂趣所在,便是專門操弄各種刑具來折磨、殘殺那些被拘捕的異議人士。其言談舉止間每每透著一股極度的嚴苛與冷酷,以及對生命的毫不在乎,直教人不寒而慄。

除此,爬疏眾多白色恐怖的口述史料,關於「審訊」與「酷刑」的千奇百絕,簡直匪夷所思、罄竹難書。諸如螞蟻上樹(以糖水潑身再將人放在草坪上引來螞蟻叮咬)、灌辣椒水、拔指甲、跪冰塊、用針刺進指縫、兩腿內側通電或剃刀剝皮等刑求方式,光以字彙形容便足以讓人頭皮發麻。這些對年輕一輩來說彷彿只存在於諜報電影或電視劇中的酷刑,卻是許多受難者生命中再真實不過的親身經歷。

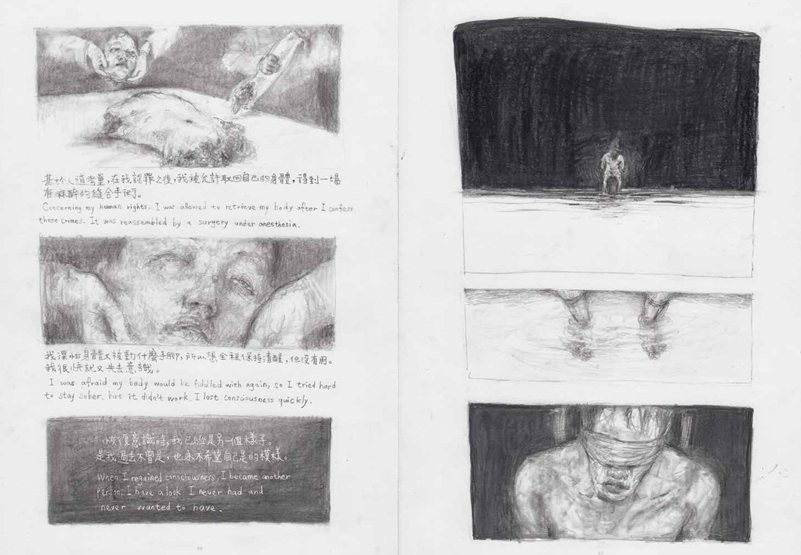

當一個人的肉體極限無法承受加諸於其上的摧殘,便會開始撕裂並背叛自我,遂在血淚交織下被迫拼湊完成了「欲加之罪」所需的(自白)供詞。對照《夜長夢多》漫畫家曾耀慶筆下〈第一章:審判〉描繪遭受提頭審訊者的肉身與四肢雖然已被肢解,只剩下承載著思想的頭顱沒人敢要,最後仍被國家以烙上了犯罪編號的他人肢體強迫縫合,並且被迫認罪,整個過程宛如一齣暴虐與嗜血的黑色童話。

在這一幕幕幾欲令人窒息的場景背後,或許你始終無法理解,為什麼有些人能夠如此殘酷,將他人的生命與尊嚴視作螻蟻般輕踐。正如圖文創作者A RAY在《夜長夢多》〈第二章:蟲〉篇中,極其荒誕地把受害者變成了一隻甲蟲。就像卡夫卡《變形記》(Die Verwandlung)的小說主角格里高爾(Gregor Samsa),當他一覺醒來,發現化身為蟲的自己失去了語言、行動、思想,就只有赤祼祼地暴露在他人眼前,無力反抗、任人宰割。

對此,我們其實不難想像,在香港「反送中運動」的鎮暴警察為何普遍使用「曱甴」(蟑螂)此一蔑稱來辱罵抗議者;而在台灣亦經常可見不同政黨(族群)意識對立的民眾,在網路媒體上彼此以「藍蛆」、「綠蛆」互稱。探究其背後共通的思維模式,就是不把對方當作「人」看。

戒嚴期間,不乏有警察或特務人員堂皇宣稱「刑求之下無英雄」。畫家Croter於〈第三章:重新作人〉儼然重現了此一過程:無論再怎樣堅強的硬漢,在一次次不斷地折磨、挑撥、欺騙與威嚇下,到頭來誰也無法耐得住,肉體與精神逐漸崩潰「粉碎」,最後只能默默地全部承認這些被捏造的罪名,乃至抑鬱以終。

目睹死亡,有時比死亡本身更可怕

在白色恐怖時期的判決書中,每個人都是該死的,各種罪狀歷歷在目,相對卻也問題重重、真偽難辨。那些讓人不忍直視的控訴,亦是活生生的血淚見證。我在《夜長夢多》〈終章:治癒〉看見罹患憂鬱症的女高中生,即使想要自殺也會被國家視同違法,當她遭受審判並強制拘押「行刑」,一步步踩著其他被槍決者的屍體,由血肉磚塊堆疊而成一座名曰「中正」、兩旁掛滿了旗幟、象徵著黨國體制的奈何橋。霎時,橋梁崩塌、天地俱毀。

這般驚悚畫面,令人赫然想起《許曹德回憶錄》所記載,當年二二八事件後不久,國民黨軍隊自基隆沿街開槍掃射並且搜捕一群年輕男子,用鐵線穿掌反綁,將他們集體丟下海,造成數千浮屍染紅基隆港的悲劇一幕,而每個找到親人屍首的家屬也都在瞬間淒厲地哭喊。

畢生痛斥法西斯政權的暴力與瘋狂,電影《羊男的迷宮》導演喬勒蒙.迪.多羅曾為之感嘆:

我相信這世界上一定有人認為,因為某些理由殺死他人是很正當的行為,即使滿手血腥,夜裡也可以安穩的入睡。這是一個令人傷感的事實,但也是的確存在的事實。

如今在台灣,仍有許多人不願相信當時統治者可以如此殘忍,甚至有人認為統治者違法介入法官審判、草菅人命,致使成千上萬個家庭家破人亡,只是件小事。台灣的轉型正義工程才剛開始,我們還有很長的路要走。