反叛的殉道者黃華成(中):為自己立墓碑,虛無者的最高境界

▍上篇:

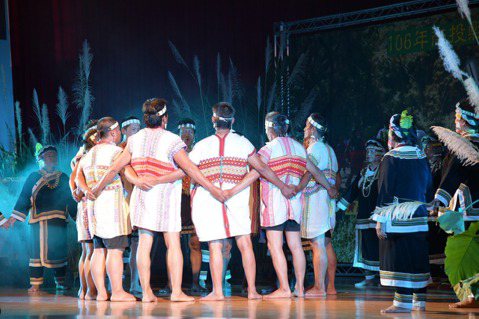

這次在北美館「未完成.黃華成」現場,主辦單位特別以「展中展」的概念,試圖還原了「大台北畫派一九六六秋展」,以及同年在台大校園舉辦現代詩展的場景。其中一個別具意義的焦點,便是當時的黃華成特別替自己豎立了一塊墓碑(現代詩展),上書「此地嚴禁大小便」。

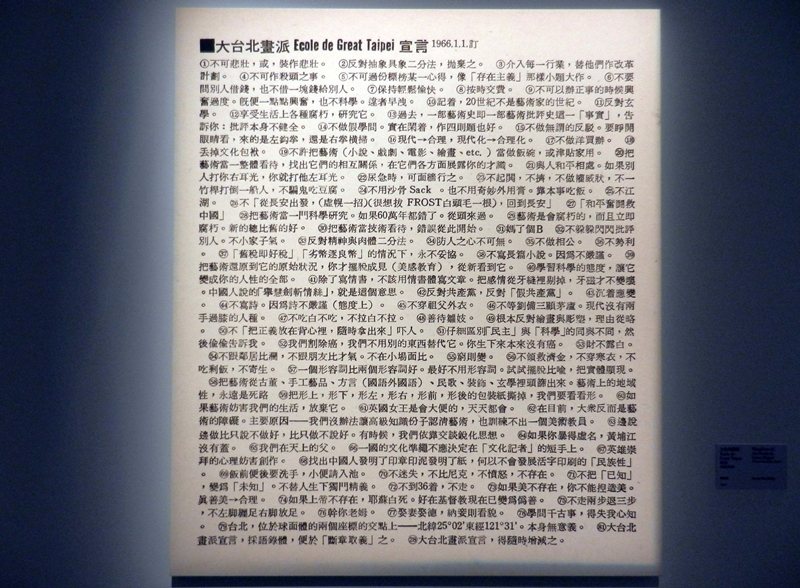

莊子說「道在屎溺」,萬物皆有道。黃華成顯然頗有一番體悟,所以才在他著名的〈大台北畫派宣言〉寫下第22條「尿急時,可面牆行之」、第61條「英國女王是會大便的,天天都會」這類戲謔之言。至於現代詩展裡的「墓碑」意象,則是源自他先前所發表的短篇小說〈青石〉。

小說開篇以芥川龍之介的經典名句「神們不幸地不能像我們一樣自殺」1切入序幕。故事主角則以黃華成自身的生涯背景為藍本,描述一名服役中的文藝青年,曾將寫作視為生活目標,服完了兵役就在廣告公司打工,平常熱愛閱讀,迷戀海明威、討厭福克納。篇章片段裡零散地敘說軍營管理問題和長官應對的諸種荒謬,以及跟繼父之間的微妙互動,還有和三個女人(彼此殘缺而扭曲)的愛情與性。

小說結尾,青年退伍後,買了一塊青石,立在山上,然後自殺(作者迷戀的海明威也在多年酗酒與罹患抑鬱症後,於1961年舉槍自盡)。但諷刺的是,這塊作為墓碑的青石,上頭刻寫的不是青年的名字,而是「此地禁止大小便」。這也是小說最後的一句話。

作者藉由嘲諷(宣告)自身的死亡,予以揭示人生的虛無,且於字裡行間述說著「蒼白而苦悶」的年輕人對於生活抑鬱、疏離和頹喪的心境,甚至銘刻了上世紀50、60年代台灣知識青年屢屢掙扎於困頓中的精神狀態,而這似乎也隱約透露出黃華成當時的內心寫照。

另值得一提的是,陳映真早期以「少年虛無者」為主題,且頗受讀者大眾關注的代表作〈我的弟弟康雄〉,卻是被黃華成視為寫作小說同行的頭號競爭對手。根據劉大任的說法,〈大台北畫派宣言〉第42條:「反對共產黨,更反對假共產黨」,此處「假共產黨」即是在暗諷陳映真、劉大任兩人。

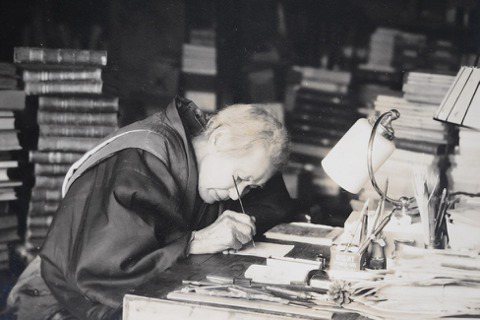

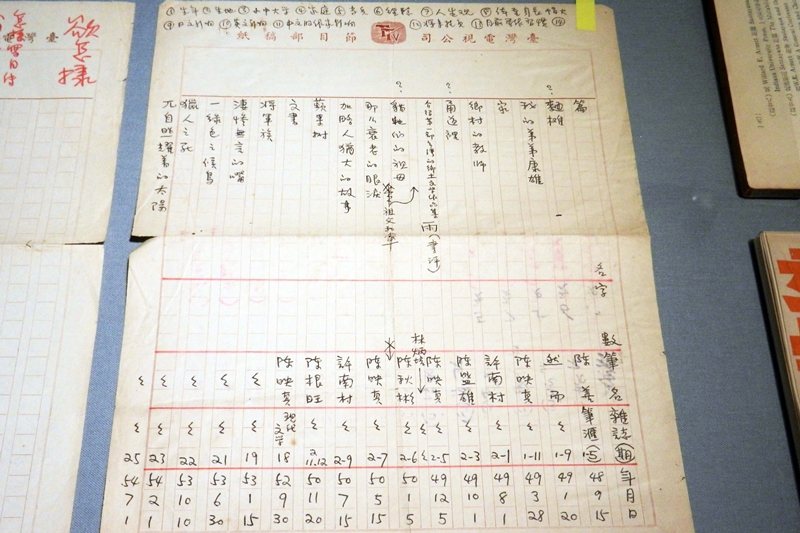

為了「知己知彼」,他還特別在當時任職台視公司的稿紙上,逐一謄寫記錄陳映真在各家文學刊物曾經發表過的所有作品,按篇名、字數、筆名、期數、日期等相關訊息羅列在表格上。

僅此訃聞:一切虛無主義最終都會否定自身

按〈大台北畫派宣言〉第49條:「根本反對繪畫與雕塑,理由從略」,以及第28條所宣稱:「把藝術當一門科學研究,如果60萬年都錯了,從頭來過」。黃華成意欲藉由否定藝術作品的形式,來達到他批判揚棄既有(主流)藝術體制的目的。

然而,當我們高舉「美學的前衛」,在精神上刻意標新立異、不苟流俗,到頭來卻仍始終不可避免地陷入一種自我矛盾的困境,也就是以新奇和創造為核心,否定一切,致使走向無止盡的嘲諷跟虛無,最終就連自己也否定了自己。

而所謂死亡,即是對生命意義的徹底否定。基本上,黃華成就像是一個故意破壞秩序、不願受到拘束的頑童遊戲般,不斷地向大人挑釁、質疑既有的藝術觀,甚至將「死亡意象」賦予嶄新的意義,郭松棻並以抱持著純粹主義的「殉道者」來形容他。

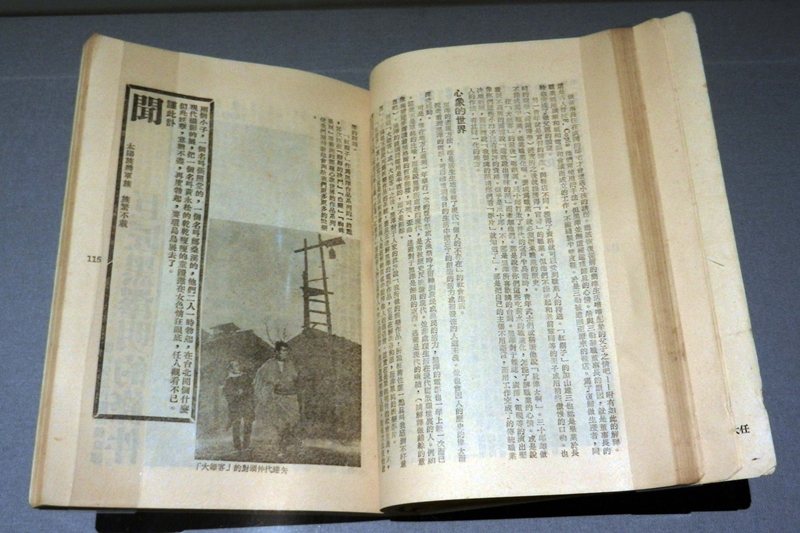

所以,黃華成不僅在小說情節與展覽現場替自己立了一塊墓碑,同時也毫不忌諱地拿身邊好友開玩笑,透過「撰寫訃聞」形式大搞藝術家的黑色幽默。譬如1965年《劇場》雜誌第三期,黃華成竟然就在上面煞有介事地刊登了一則〈僅此訃聞〉:

兩個小子,一個名叫張照堂的,一個名叫鄭桑溪的,他們二人一時勃起,在台北開個什麼現代攝影的展,把一個名叫黃永松的乾乾瘦瘦的童體攤在女色情狂眼底,任人觀看不已。似此妖孽,意猶不盡,再度勃起,要環島鳥展去了。僅此訃聞,太陽族將軍族,族繁不載。

我想,只有真正友誼深厚的金石之交,才會膽敢把對方的展覽文宣大剌剌寫成了「訃聞」,也才能夠如此百無禁忌地使用近似「地獄梗」話題來進行惡搞。這不禁也令我想起了前些日子剛讀完《藝術不撒謊:橫尾忠則對談錄》這本書後的最大感觸:當你像橫尾忠則那樣活到了7、80歲,還能找到當年曾經與你一同走過青春歲月的同代藝文界老友無所拘束地隨興暢談,甚至彼此開黃腔互虧,毋寧就是一種莫大的幸福了。

孤獨的身影,絕望的反抗

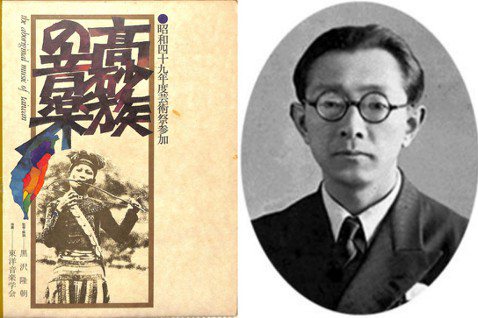

翻覽黃華成主編設計的《劇場》雜誌,雖是早在上世紀60年代就已出現的一份刊物,卻是直到相隔了將近60年後的今天,我們才開始慢慢感受到它真正的影響力。

一般提及戰後60年代,正是冷戰時期美國文化全面影響台灣的年代,亦為全球社會主義與資本主義衝突最激烈的時候。當時隨著反越戰、學運、嬉皮、搖滾樂、歐美新潮電影大量傳入,相繼帶來文化方面的深遠影響。年輕人則是紛紛大談沙特、卡夫卡、卡謬,以及存在主義的虛無思想,對生命感到悲觀厭世,藉此逃避台灣社會集體苦悶與蒼白的氣氛。探究其壓抑的根源,主要來自政治上的白色恐怖和戒嚴管控。

有意思的是,在當時戒嚴令之下,早年黃華成透過《劇場》雜誌作為媒介平台,參與創作了許多看似玩得瀟灑盡興、離經叛道,甚至不乏有些荒謬怪誕的文字篇章或前衛作品,實際上卻並非今日我們所想像的那般理直氣壯、毫無顧忌。

2013年8月,就在台北耕莘文教院舉辦的「劇場雜誌與影像轉譯的年代」論壇上,我初次聽聞原來早期《劇場》雜誌曾經發生過一場不為人知的「撕書」風波。那是在1966年4月發行的第五期《劇場》裡,陳映真以筆名許南村翻譯了一篇關於反越戰的文章。「出版的第二天,黃華成跑到我家來找我,跟我講這篇文章一定會出問題,我們可能會被抓」,根據邱剛健在北京接受視訊訪問的回憶紀錄:

他建議把它全部撕掉,我說如果這麼嚴重那就撕吧!結果他就找了朋友、找了人來,一千本的雜誌,把陳映真的文章全撕掉,然後他堅持帶我去國民黨文工會找負責人跟他解釋,文工會的那個人非常客氣。2

這起事件後來經過藝評人張世倫的多方考證,得知該文章原作者乃是當時任教美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)影視戲劇學院、出生於蘇格蘭的紀錄電影(Observational Cinema,或稱作「觀察電影」)理論家科林.楊(Colin Young),翻譯篇名為〈沒有死屍的戰場:好萊塢戰爭電影中的愛國主義底真相〉3,內容主要是批判美國好萊塢電影工業在鞏固既得利益者的社會體制下,所生產的戰爭劇情片刻意迴避死傷和粉飾太平的心態。文中甚至還把台灣的蔣介石拿來跟與西班牙的佛朗哥、南韓的李承晚等「親美獨裁者」4相提並論(不過據說後面提到蔣家的這段內容還是被陳映真刪除了)。

如今你在市面上所能找到的《劇場》雜誌第五期,除了莊靈手上仍留存一份內容完整的私藏本之外,其他版本皆是有著部分的缺頁。

由此可知,對於黃華成這樣一位有著異於常人的敏銳思考、骨子裡具有強烈批判和自省精神的藝術工作者來說,最令他感到憋屈、窘迫不堪的,當莫過於他內心十分清楚,也很明白,置身於白色恐怖「民多忌諱」、「風聲鶴唳」的時代5,那條不可踰越的政治禁忌的紅線(地雷),其實都是在一種大家彼此「心照不宣」、「不在表面上說破」的容忍默契及範圍裡來界定。

▍下篇:

- 皇城,〈青石〉,《現代文學》23期(1965.02),頁141-148。

- 邱剛健,2014,〈熱情・純真・無知及感謝〉,《人間思想》第6期,頁188。

- Colin Young著,許南村譯,1966年4月,〈沒有死屍的戰場:好萊塢戰爭電影中的愛國主義底真相〉,《劇場》第5期,頁73-79。

- 張世倫,2018年5月,〈60年代台灣青年電影實驗的一些現實主義傾向,及其空缺〉,《藝術觀點ACT》第74期。

- 值得注意的是,昔日《劇場》同人最活躍的那些年,同時也正是國民黨大肆逮捕文化界人士最頻繁兇猛的時候,包括1966年《台灣新生報》20名記者被捕,1968年的柏楊案、中廣崔小萍匪諜案、陳映真的民主台灣同盟案,1970年《文星》主編李敖被捕,以及1971年《中央日報》總編輯李荊蓀被捕等。