孤高的詩人畫家秦松(下):現代詩與繪畫的跨域交流

▍上篇:

詩是生活的流域上的浪花,也是死水沉澱下的火焰。詩是一種無形的火焰,有形的潮聲。1

——秦松,1981年,〈傲慢與偏見:關於詩的〉

回溯上世紀五〇年代末到七〇年代,許多畫會(比如五月、東方)與文學雜誌如雨後春筍般紛紛出現。在早年資訊匱乏與物質貧困的大環境下,喚起了一群激進的年輕畫家和詩人的熱情。他們彼此之間往來頻繁,且以各自單薄的力量相互扶持勉勵,共同摸索著現代主義的前衛美學思潮,由此激盪出不同火花。當時不乏有詩人經常寫文章談論現代美術,而有些畫家同時也頗擅長寫詩,甚至積極參與創辦各類藝文詩刊活動。

「紀弦自己以前學過畫,了解詩與畫的關係,在詩和畫上我們有著很好的溝通橋樑,他在《現代詩》上發表幾期我的詩、木刻及版畫,都是登在封面和封底」2。作為早年橫跨詩畫創作領域的箇中翹楚、且深諳「以詩論藝」的秦松認為「抽象派的畫有一種音樂的旋律」,也常見將中國古代青銅銘文和傳統漢字書法線條融在畫作中。

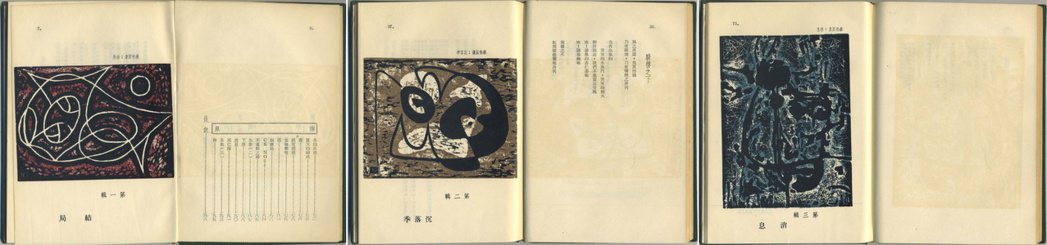

自從1960年遭遇白色恐怖政治迫害的「倒蔣事件」之後,島內藝文界一時風聲鶴唳、氣氛低迷,秦松便開始將部分木刻版畫及新詩作品陸續投稿到香港《海洋文藝》,以及由劉以鬯主編的《香港時報》文藝副刊「淺水灣」等海外刊物。其中有三幅抽象版畫〈結局〉、〈沉落季〉和〈消息〉最初發表於「淺水灣」專欄,畫作裡各式抽象造型的線條流動、聚散離合、明暗對比,隱然形成了一種視覺上的韻律感。這些作品後來收錄在台灣早期詩人沈甸(1928-2018)發表的第一部詩集《五月狩》,作為全書分輯頁面插圖。至於作者「沈甸」究竟何許人也?原來就是日後描寫軍旅生涯「代馬輸卒」系列聲名大開的散文作家張拓蕪。

據詩人好友辛鬱的記述3,當年「倒蔣事件」雖然沒有鬧大,卻仍對秦松造成了難以彌補的傷害,寫詩就成了他宣洩情緒的管道。舉凡向海外發表,乃至其後出走台灣,都有對白色恐怖抗議的意味。

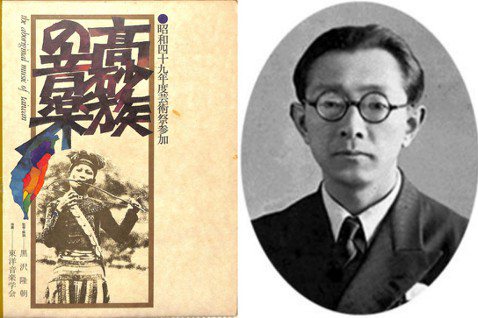

追念一位失蹤的畫家

或許正因秦松本人過去曾經遭受「白色恐怖」政治迫害的親身經歷,以致他對於同樣都是戰後獨自離鄉背井從中國大陸來台居留,一心致力於推廣美術運動,卻在五〇年代初期被冠以「匪諜」罪嫌突告失蹤,旋即遭國民政府槍決的木刻版畫家黃榮燦(1920-1952)最能感同身受。

就在他離台赴美定居14年後(1983),秦松在紐約當地閱讀了一份叫做《台灣與世界》月刊的中文雜誌,赫然看到某期封面上有黃榮燦的木刻版畫,封底則有簡介黃榮燦的文字,讓他不禁想念起這位曾經在台灣有過數面之緣的知交故舊。為此,他甚至還特地寫了一篇紀念文章,發表在香港出版的散文集《很不風景的人》。

黃榮燦是我早期在台灣開始繪畫的師友之一,那時我才廿歲左右,他也不過卅出頭。正是青年英俊的「單身漢」,能畫能寫的青年藝術家,活躍在當時的畫壇上。他是從大陸最早到台灣的最活躍最熱誠的畫家、藝術運動家,也是大陸畫家與本地畫家的一座橋。4

該篇文中,秦松娓娓述說著當初兩人的相識因緣:

黃榮燦當時在師範學院藝術系任副教授,也是「中國美術協會」常任理事....幾乎所有「美協」的會務與活動,都是由黃榮燦等人負責推動。「美術協會」的地址設在博愛路「國貨公司」大樓上。我是在這個大樓上認識黃榮燦的,首次交談彼此印象很好,他對我所談的美術見解很欣賞並給予很多鼓勵。我也很佩服他的創作經歷和他的追求現代獨創的畫風。當時「美協」的牆上就陳列著他幾幅油畫作品,表現人的生命的原質,作風粗獷有力,在「表現主義」與「立體派」之間給我很深的印象。5

文末,緬懷故友的秦松,更在結尾處附錄了一篇多年前(1979)早已寫就卻未曾公開發表的長篇詩稿〈燦綠的黃原〉,予以悼念昔日這位亦師亦友的木刻運動家,特此節錄如下:

〈燦綠的黃原─追念一位失蹤的畫家〉

在水銀燈的竊盜下

在藍帽子的突擊下

在灰白的濃霧裡

你就這樣不見了,永遠的不見了

連你曾經在陽光下的投影

在水上的不安的倒影

也被誰吃掉了

吃得乾乾淨淨

從此,無人敢提起你

也不人能夠忘了你

(中略)

想起你火般熾熱的生命

火的造型,火的色彩,火的畫

是一條長長的火把的路

還有跟來的火把的長長的隊伍

漂鳥的島已倦欲返她的家

木蘭舟也將要回航的時候

如你的夢將要開花的時刻

你在哪裏?你在哪裏?

你的未出嫁的新人在哪裏?

啊!她在等待裏,在守望裏

聽說多年以前

還在等你回來舉行未舉行的婚禮

有人說你曾躺在一個軍醫解剖室裏

他們要解剖你的身體

也要解剖你的思想

像絞殺你還沒有完成婚禮的

未亡人的哭泣的心

那些殘忍的傢伙

謀殺你的劊子手們

還在繼續的幹著謀殺的勾當

還在絞殺著殺不完的憤怒的火苗

想起你,想起從未見過面的

你的美麗而傷心的新人

她也許會帶著太陽去找你

在你未走完的路上

1979年9月3日正稿於紐約

失落的異鄉人

為了逃離政治迫害的紛擾,毅然選擇離台赴美不歸的秦松,其後半生卻始終擺脫不了縈繞心頭的陰影:

我之出走,就是政治殺害藝術的鐵證。自我放逐或是被放逐,從1969年至今數十年,不得已居留美國。我是積極樂觀的,但政治事件的後遺症永不能平復。6

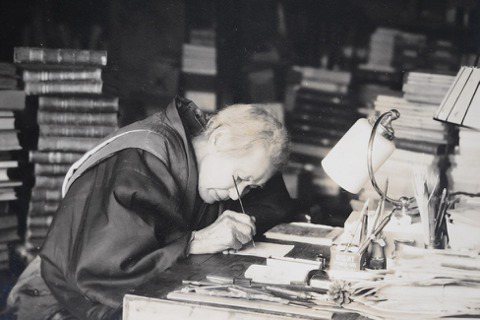

據他身邊朋友皆知,秦松旅居美國之後,日子過得並不如意。作家友人麥穗也曾透露:「秦松喜愛杯中物,在不得志的異國,更常以酒消愁,時而喝得酩酊大醉,據說去世前夕,還跟友人喝得大吐」7。由於天生個性上的倔強與自負,令他一直不能適應異國的「新社會」。在紐約住了二十多年仍不會說英語,也不與當地人相處,過著幾近自我封閉的隱居生活。平日生活則靠政府的失業救濟金,儘管胸懷壯志,卻始終無法施展抱負,最終也沒有在美國藝術界闖出一片天地。

彼時蟄居紐約的秦松,雖然仍有機會應邀到多處舉行個展,也曾數次去中國大陸訪問,甚至一度發起成立「紐約文藝中心」,詩作亦常在洛杉磯發行的《新大陸》詩刊,以及港台各家藝文雜誌發表,更持續在海外出版詩集《在中國的東南海上》(1976年紐約出版)、《唱一支共同的歌》(1978年香港出版)、《無花之樹》(1983年北京出版),但均未得到以往青年時在台期間展出作品所獲的迴響。

秦松晚年在接受媒體訪談時表示:

我只是「居留」紐約,沒有入籍成為「美國人」。我在美國是「客居」,在台灣也是「客居」。8

就在他宣稱「自我放逐」在美國度過了38年,76歲的秦松突然病逝於紐澤西州住家浴室裡,因獨居之故而在他過世數日後才被人發現,後來由詩藝兩界好友於紐約舉行追悼會。

30歲以前,秦松年少早慧一朝成名,創作事業春風得意,無論詩和繪畫皆蘊含鮮明強烈的前衛風格,言談舉止間亦頗有狂傲不羁的氣派,不料卻在而立之際遭逢人生大劫,乃至被迫去國離鄉,最後落寞以終。我赫然想起晚年秦松筆下那些充滿各種不可解的神秘符號般的抽象版畫,像是碎裂的臉孔、腳掌或肢體,但又糾結在一層層幾何學的方圓秩序當中。從某種象徵意義上,即便秦松本人早已流落異邦、歷經凄風苦雨數十年,到頭來卻似乎仍走不出那由「圓」與「方」所構成的生涯迷障?

- 參考秦松,1981年,〈傲慢與偏見:關於詩的〉收錄於1985年《很不風景的人》,香港:三聯書店,頁227。

- 賴瑛瑛,1996年10月,〈生命詩歌的詠唱——訪秦松談六〇年代的時代氛圍及複合藝術〉,《藝術家》第257期,頁372-380。

- 參考辛鬱,〈現代詩畫雙棲的前行者:略說老友秦松〉,《文訊》276 期(2008),頁53-56。

- 參考秦松,1983,〈黃榮燦不寂寞了〉收錄於1985年《很不風景的人》,香港:三聯書店,頁162-169。

- 參考秦松,1983,〈黃榮燦不寂寞了〉收錄於1985年《很不風景的人》,香港:三聯書店,頁162-169。

- 參考秦松,1997年5月,〈秦松談自我之變遷〉,《藝術家》第264期,頁456-459。

- 參考麥穗,2007年6月,〈一個失去明天的詩人畫家——悼念故友秦松〉,《文訊》第260期,頁44-47。

- 參考秦松,1997年5月,〈秦松談自我之變遷〉,《藝術家》第264期,頁456-459。