烏克蘭帶給台灣的啟示(下):傾聽一個民族的靈魂與血淚

▍上篇:

一般來說,迴避戰爭、害怕流血,原是人的天性。開戰之前,人人都不想讓自己成為犧牲者。當敵人真正打來了,槍砲無眼,一旦造成身邊的親友手足流血傷亡、家園被奪,人類自我保護的野性本能往往就會被激發出來,進而反擊對方、以暴制暴。這就是所謂「為生存而戰」。舉凡香港反送中運動的「武勇派」、數萬名海外烏克蘭人回國參戰抵抗俄羅斯侵略的「志願軍」皆是如此。

過去十餘年來,俄羅斯經濟停滯不前,普丁面對內部不滿與要求改革的壓力愈來愈大,便以發動對烏克蘭的侵略戰、藉此升高與美國對抗的危機來轉移焦點。一開始,普丁原本打算派出精銳部隊進行閃電戰,透過軍事威嚇,迫使烏克蘭人民感到恐懼,並由親俄份子發動輿論,企圖讓烏克蘭政府下台、扶植另一批魁儡政權。

豈料,該國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)保衛國土的意志卻比預期的更加堅定,不斷於國際媒體前現身鼓舞人民勇敢抗敵,甚至連手無寸鐵的烏克蘭中年婦女也在外媒鏡頭下直接怒嗆全副武裝的俄國士兵「你應該把向日葵的種子(烏克蘭國花)放口袋裡,這樣你死了就會在烏克蘭的土地上長出花來」。如此遭遇烏克蘭軍民的頑強抵抗,致使雙方僵持不下,陷入進退維谷的戰爭泥沼。

俄羅斯攻烏,短短幾週內盧布貶值約30%、股市一日最高暴跌50%,國內擠兌、抗議聲四起,俄國內部反對聲浪亦嚴重(尤其是年輕人)。由於當今世界戰爭型態的改變,歐美各國雖然表面上不「出兵」,民間卻早已透過提供醫療物資、通訊戰略情報1等各種管道紛紛展開救援行動,支持烏克蘭對抗入侵強權。包括德國政策轉向同意軍援烏克蘭,瑞士宣布放棄永久中立國、支持對入侵烏克蘭的俄國採取制裁,乃至西方整個自由世界更將全面封殺俄國經濟。

追求自由的想望

位處歐亞大草原西部地帶的烏克蘭,自古作為通往歐洲的門戶樞紐,幾世紀以來見證了許多帝國文明的興衰起落,從羅馬帝國到奧斯曼帝國,從哈布斯堡王朝到羅曼諾夫王朝,甚至希特勒的第三帝國,包括農耕和遊牧民族、東正教與天主教,源自東西方各個不同的族群文化在此接觸,塑造出烏克蘭獨特的地緣身分(Geopolitical Identity)。它既被稱為「歐洲糧倉」,也一度成為各方勢力爭奪土地與財富的殺戮戰場。

1876年,沙皇亞歷山大二世簽署《厄姆斯法令》(Edict of Ems),俄羅斯帝國開始在烏克蘭全境裡推行俄羅斯化政策,包括禁止境外出版的烏克蘭書籍流入境內,限制烏克蘭人的出版和言論自由,禁止使用並教授烏克蘭語,禁止劇院上演烏克蘭語劇碼,禁止演唱烏克蘭歌曲和相關的詩歌朗誦會,嚴格選拔各類學校的教學人員在俄文著述中不得使用「烏克蘭」一詞,以「小俄羅斯」取而代之。直到1905年該法令才被廢止。

到了1930年代,在史達林的共產政權之下,由於擔心烏克蘭的民族意識抬頭,亦曾刻意迫害許多民間音樂家,當時有大批演奏班多拉琴(Bandura)2的烏克蘭盲人歌手被當成意圖顛覆蘇聯政權的「人民公敵」,紛紛遭到了蘇聯特務的逮捕、酷刑和槍決,企圖藉此消滅烏克蘭的本土文化。

近百年來,烏克蘭人不斷地面臨血腥、暴力和死亡威脅,諸如史達林的恐怖統治,以及慘絕人寰的烏克蘭大饑荒(烏克蘭語:Голодомор,拉丁文轉譯:Holodomor;意指「以飢餓滅絕」,一般估計有近四百萬人餓死,而當時史達林政權卻是用盡方法掩飾真相);二戰期間更遭德國納粹占領而爆發烏克蘭大屠殺;及至二戰結束後,又經歷了長達數十年奴役壓迫的蘇聯共產主義極權獨裁。

回顧這一路走來的歷史,儘管極其坎坷艱辛、血淚斑斑,烏克蘭人仍始終不放棄對於獨立自由的想望。烏克蘭原本就擁有自身的文化傳統,自古衍生於境內第聶伯河(Dnieper River)流域的哥薩克族(Cossacks),按當地語言的意思,即指「勇敢、自由的人」。因此,當他們面臨獨裁統治威脅時,也必然會起身捍衛自己的自由。

美麗而堅定的聲音:烏克蘭的民族詩人謝甫琴科

當我死了的時候,把我在墳墓裡深深地埋葬,在那遼闊的草原中間,在那親愛的烏克蘭故鄉,好讓我能看見一望無邊的田野,滾滾的第聶伯河,還有那些峭壁和懸崖;好讓我能聽見奔騰的河水,怎樣日日夜夜在喧吼流蕩。當河水把敵人的污血,

從烏克蘭沖向蔚藍的海洋……只有那時候,我才會離開祖國的田野和山崗,我要一直飛向上帝所在的地方,但在這個日子來到以前,我決不會祈禱上蒼。把我埋葬以後,大家要一致奮起,把奴役的鎖鏈粉碎得精光,並且用敵人的污血來澆灌自由的花朵。在偉大的新家庭裡,在自由的新家庭裡,願大家不要把我遺忘,常用親切溫暖的話語將我想起。

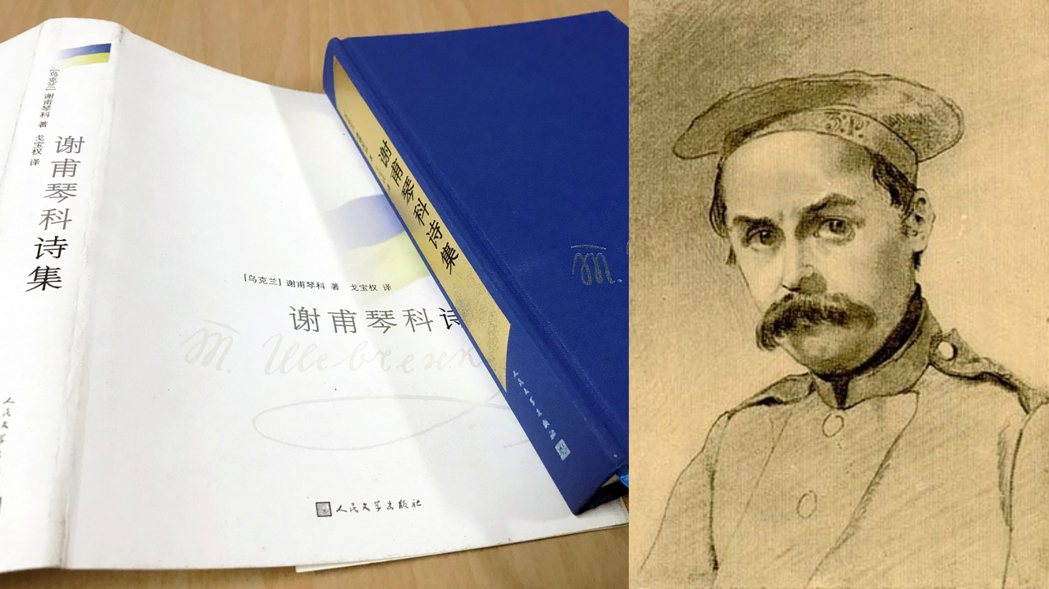

——1845年12月25日於彼烈雅斯拉夫古城收錄於2016年戈寶權譯《謝甫琴科詩集》/人民文學出版社發行

上述這首詩,乃是19世紀烏克蘭詩人及藝術家塔拉斯.謝甫琴科(Taras Shevchenko,1814-1861)在他31歲那年(1854)於基輔近郊一座小城「彼烈雅斯拉夫」(Pereyaslav)臥病時寫成的。

原詩最初並沒有標題,但由於其內容透露出詩人死後的遺志,因此又被後世普遍稱為〈遺囑〉。詩文中充滿了對烏克蘭故鄉難忘的眷戀之情,以及濃厚的浪漫主義嚮往自由的理想,並具有強烈的反壓迫、反封建的民族革命精神。

〈遺囑〉的結尾情緒激昂而又深情。謝甫琴科號召人們站起來砸爛身上的鎖鏈,他相信總有一天,在烏克蘭土地上的各族人民將成為一個自由的大家庭。此詩因是謝甫琴科最著名的抒情詩代表作,後來曾多次被烏克蘭作曲家譜成歌曲。

謝甫琴科自幼生長於烏克蘭農奴家庭,後隨貴族領主赴聖彼得堡,獲得贖身並開始在藝術學院習畫,26歲(1840)出版第一本烏克蘭語詩集《科布札歌手》(Kobzar,意指當地的吟遊詩人),並以詩歌號召烏克蘭脫離沙皇俄國的統治。其後又在詩中譏諷沙皇暴政,並參加政治地下組織,要求推翻沙皇、宣揚烏克蘭獨立,因而遭到逮捕、流放長達十年,直至1857年始恢復自由。

多年的流放與苦役嚴重摧殘了他的健康。1861年,剛度過47歲生日的謝甫琴科,便在政治迫害與物質生活窘困中離開了人世。

他死後,友人遵照他在〈遺囑》〉一詩中的願望,將其安葬在卡尼夫(Kaniv)的僧侶山(今天的塔拉斯山),面對著基輔羅斯文化(Kievan Rus)的母親河──第聶伯河(Dnieper River)的大地上。

- 根據美國有線電視新聞網(CNN)3月2日報導,白宮發言人普薩基(Jen Psaki)在例行記者會上表示,美國正在與烏克蘭的軍事夥伴共享所有的情報資源。

- 擁有千年歷史的班多拉琴(Bandura),是現存流傳於烏克蘭地區最古老的撥弦樂器。它融合了魯特琴的外型、豎琴的奏法、大鍵琴的音色,琴弦多達63條,可演奏跨五個八度的廣泛音域,甚至還能夠易轉調,因此被喻為「魔弦」。該樂器可溯源至西元6世紀,自15五世紀以來,便深受東歐宮廷貴族的喜愛,當時主要是作為舞蹈或歌唱的伴奏樂器,由民間的盲眼吟遊歌手在節慶或市集中一邊彈奏著班多拉琴,一邊唱著烏克蘭民歌。起初歌曲內容以戰爭為主,逐漸演變成對日常生活的描寫,又或謳歌一些無名英雄。因此,班多拉琴往往被視為象徵烏克蘭精神的民族樂器。根據新聞報導,分別於2011年、2013年,來自烏克蘭的「班多拉魔弦樂團」曾經兩度造訪台灣,相繼在台北國家音樂廳、高雄衛武營等地登台獻聲。該樂團清一色由女性音樂家組成,她們身穿烏克蘭傳統服裝上場演奏班多拉琴,同時也演唱當地民謠,還原一千年以前的場景。此外於2016年,另一團體「烏克蘭班多拉琴合奏團」也曾在台北國家演奏廳舉辦過音樂會。