台大經濟系學生歧視事件:當我們為了歧視者犧牲其他人

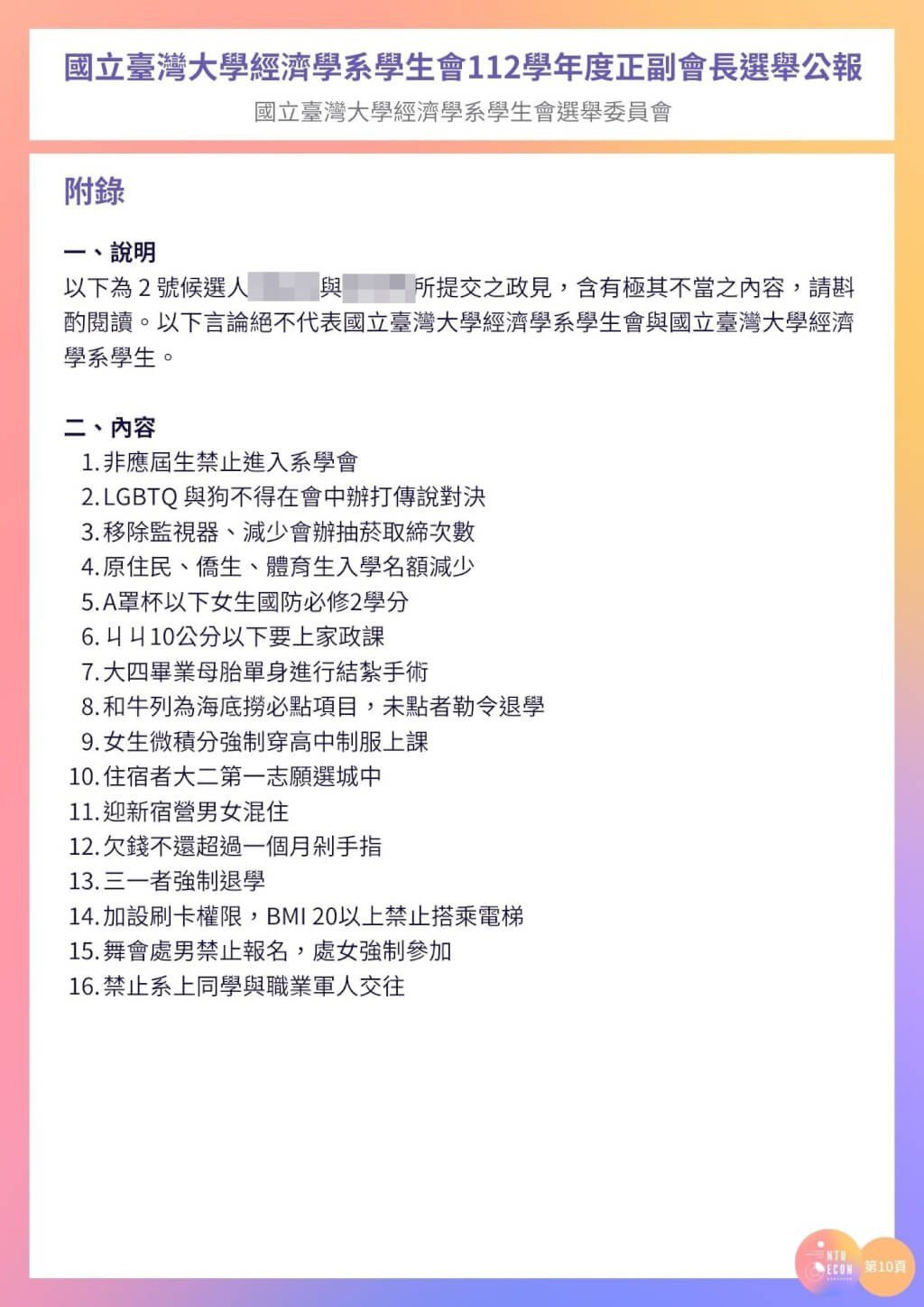

2023年,台灣大學經濟系系學會正副會長選舉引起社會關注。二號參選人陳伯錞和謝易陶的16點政見當中每一條幾乎都是歧視言論,例如:

(1)非應屆生禁止進入系學會

(2)原住民、僑生、體育生入學名額減少

......

(5)A罩杯以下女生國防必修二學分

(6)ㄐㄐ十公分以下要上家政課

這些言論引起社會公憤。臉書「黑特帝大」粉專一篇「給經濟系XX錞與XX陶同學的公開信」,署名來自該系六七年級的學長姐,聲稱他們決定在專業領域封殺兩位候選人,雖然不知真偽,依然引起數千分享。

然而,也有些意見公開反對過度譴責這些歧視者,常見理由包括:

- 他們心智尚未成熟。

- 不教而殺謂之虐,他們過去沒有受到良好教育,這是社會的問題。

- 他們是學生,社會應該把重點放在如何教育,而不是譴責和懲罰。

以台大經濟系蘇軒立老師的貼文為例,對於那些在政見發表歧視言論的大一學生,蘇老師設想了一些可能譴責的點,但最後都譴責不下去,因為大學生犯錯是社會結構的錯,而且成年人自己也在校園外的選舉發表惡搞政見。

這類「不該過度譴責」的說法給我的感受相當複雜。它們的論點我大致都同意,特別是它們正確的指出了某些責任不該放在加害人身上,但它們往往同時對這些歧視言論造成的傷害和受害者不置一詞,就好像有可能因為這個事件受傷的人,只有陳伯錞和謝易陶這兩位發表歧視言論的同學一樣。它們忽略了這兩位同學在正式場合發表的歧視言論,對於台大校園裡的體保生、僑生、原住民同學和女同學造成的邊緣化效果。

看見真正的受害者

蘇老師提到小孩的錯是大人教出來的(雖然這些參選人同樣已經成年)、大學生通常要到大三才會比較成熟(雖然身為經濟系大三學生的一號參選組合同樣給出惡搞政見),所以他難以譴責。但蘇老師沒有提到他身為經濟系裡面較有權力的人,對經濟系要如何修復已經受到傷害的多元和共融環境,有什麼看法。

試想胖虎打了大雄一巴掌,老師說他不會譴責胖虎,因為小孩做錯事情是大人沒教好,那很顯然老師還欠大雄一些交代。

我對台大經濟系的組成不了解,但或許系上已經有些體保生、僑生、原住民同學和女同學,其校園生活因為這次事件的惡搞政見和衍生的網路言論受到傷害,這些傷害不只是受到冒犯、心情不好、自尊受損,也包括在相關議題和公開場合的發言權力降低、參與討論的情緒成本增加、更難有效溝通想法,因為受到鼓勵去發表歧視言論的人們光是用「1.35」和「☕️」(編按:咖啡Emoji用來影射嘲諷女性,相關脈絡請見此)都能輕易羞辱到你,而相應的能用來回擊的言論目前尚不存在。

在主張不譴責在正式場合發表歧視言論的男生之餘,關於如何準備多元共融的環境給其他學生,台大的老師們必須要有想法。因為體保生、僑生、原住民同學和女同學都該獲得一個自在的能展現他們實力的學習環境,而這件事情比男學生能發表歧視言論而不被退學重要。

言論自由本身並不中立,因為在一個社會裡言論能造成的傷害分布並不均勻。如果一個老師基於言論自由而反對懲處發表歧視言論的人,並且同時又對如何改善共融的言論環境沒有想法,那他就是在為了保護歧視者而犧牲其他被歧視的學生。

對結構負責

雖然很多人會往下面這些方向想,但我認為這事情其實不算是言論自由的問題,也不是系學會選罷法有沒有寫「政見不能內含歧視言論」的問題。

我參加過一些研討會,我滿確定研討會沒規定提問的時候,不能發表跟議程毫無關聯的歧視言論(誰會特別規定這種東西?),我也滿確定許多種類的歧視言論尚在言論自由的保護之內,但我同時也很確定自己不會在研討會聽到這些言論。

大部分的研討會都能維持足夠友善的氛圍,參與者就算平常看不起女性、同志和新住民,也不會在這種地方特地講出來討人厭。這種氛圍讓人比較不會因為自己的身份受到阻礙,因而比較能夠自由的參與研討會。

反過來說,這次歧視政見的事件,不管發生在什麼社群,顯示的就是那個社群平常沒有維持足夠友善的氛圍,才會讓成員覺得自己可以在正式場合發表歧視言論,並且預期自己不會受到責備、預期這只是個好玩的惡搞,或者預期自己是正義鬥士,要打敗政治正確和女權自助餐。台大校園裡,「學生在正式場合發表歧視言論」這種事情早有先例,如2022年台大性平委員選舉,當時社會系參選人吳知鴻的政見包括「一拳一個自助餐」、「制裁台女、終結噁男」,此外,在這次事件之後,也陸續有人分享自己在台大因為性別或族群而受到的惡意。

在職場性騷擾的處理上,有一種思路是:若一個人在職場因為自己的性別或性傾向受到欺負,那職場管理者要負責,因為他沒有負起管理責任,而是放任自己的職場形成對特定群體不利的環境。1

如果你認為系學會政見包含歧視言論的問題不該歸咎於個人,應該歸咎於結構,那系所或校園的環境應該是其中一個值得歸咎的結構(或者說,值得考察看看是否該歸咎)。若你對此不置一詞,別人難免懷疑,你主要不是想要解決問題,而是想要避免自己的學生被責怪。這值得注意,因為在性別相關的道德議題中,對男性加害人過度同情,是可能存在的現象。

台大的女生是台大的男生的性別教材嗎?

我同意蘇軒立老師說的,「性別平等,就需要我們的小孩在多元性別的環境中成長,與不同性別的人共同生活,互動,交流,並建立關係」,並且我也同樣反對性別隔離的教育。

但性平教育不是一種「國小到高中都沒做好,但到大學會自動做好」的東西。

假設我經營大學。今天有個新生入學,是個性別歧視者。我說:好吧,他性別意識有問題,但這是國高中沒教好,不是他的錯,也不是我的錯。

或許吧,但我和我的大學有打算在這方面怎麼教他,或者避免他傷害人嗎?

如果沒有的話,我其實是在替他卸責:我在非義務教育的大學收留了一個會在性別方面排擠其他弱勢群體的學生,然後沒打算處理他造成的問題。

台大的教育環境並非性別隔離,但這些接觸造就的是更多性別教育,還是更多性別傷害呢?還是說,我們能期待藉由不譴責那些造成性別傷害的男生,來讓他們藉由傷害其他學生來(不知怎的)受到性別教育?

此外,假設台大裡那些來自男校的學生真的因為跟女生接觸而增加了一些性別意識,那麼台大應該要付講師費給那些女同學嗎?這些女學生當初報名台大的時候,申請的是學生的員額,還是教材的員額呢?

結構應該是解方而非遁詞

坦白說,蘇老師的看法糾正了我對經濟系的一些偏見。

過去我一直覺得經濟出身的人在意識形態上容易偏向新自由主義,傾向於歸咎個人而不是歸咎結構。所以當蘇老師說,系學會的參選人發表歧視言論,這不是他們的錯,是社會的錯,我相當同意。

只是我希望這種「若能歸咎於結構,就不歸咎於個人」的思路,不要只起到保護歧視者的作用。

一個人若今天是歧視者,明天他就是歧視結構的一部分。當你總是歸咎於歧視的結構來保護歧視者,而沒有其他解決方案,你其實是在保護歧視的結構。

看見隱藏的被犧牲的人

台大經濟系,以及遇到類似情況的其他教育單位,除了處理加害人受教育的問題,更需要處理受害人的教育環境遭到傷害的問題。

並且我們應該要注意到,有時候包容加害人,就是犧牲受害人。

例如,蘇軒立老師十分強調:

- 學生在性別和族群方面缺乏平等的意識,是因為他們沒有在平等的環境成長,在這方面教育能做的非常有限。

- 性別隔離的高中教育讓學生無法養成性別意識。

姑且不論這些說法是否符合事實,在蘇老師的脈絡裡,這些資訊是用來說明:發表歧視言論並不是學生的錯,或許也不是教育不夠完善的錯,而是整個台灣社會的錯,而教育者和學生的掙扎空間非常狹窄。

這說法表面上相當合理:社會對學生的影響根深柢固,我們還能怎樣呢?

但其實選項是存在的,想像:

- 將性別和族群意識列入入學門檻,篩掉曾經有過歧視發言的高中生。

- 篩掉那些因為在性別隔離的高中待太久而有性別歧視疑慮的學生。

- 將在正式場合公開發表歧視言論的學生退學。

在這些情況底下,其餘學生在台大經濟系就能享有更友善和平等的教育環境,具有歧視心態的人不會得到更多資源去增加他們的影響力,然後性別隔離的高中會知道自己不能再這樣下去。

當然,台大經濟系沒有選擇這樣做,或許將來也不會選擇這樣做,但我們應該要注意到,若蘇軒立老師對於性別意識養成的看法為真,那麼,這些選擇就是為了保護性別意識低落的人而犧牲其他人,即使這些人全部都沒有錯。

我希望這個思路可以足夠好的去說明:當有人受到傷害,而我除了強調「沒人有錯,錯在結構」之外,對於受害人的處境並無主張,那我就是在支持一個傷害人的結構。

- 感謝不存在的縱火者、布萊克傑根、Kyle Dunamis、退步少女Ginn、凱格勒司和蔡宜文給本文初稿的諮詢意見。

- 對這感興趣的人可以參考納思邦《傲慢的堡壘》第五章。