狂狷的隱遁者:我看七等生紀錄片《削瘦的靈魂》

2020聖誕節前一周,我在光點華山電影館觀看了一部堪稱不可思議、充滿著奇詭色彩的電影,那是由導演朱賢哲擔綱編導的七等生紀錄片《削瘦的靈魂》試映。影片中不時穿插許多七等生文學作品的朗讀片斷,令人印象深刻的若干畫面,簡直夢幻得如同超現實主義大師達利的畫作,逕自帶領觀眾潛入作家腦內深處的潛意識夢境。

猶記得七等生在〈給安若尼・典可的三封信〉文中曾自述,他去報考中學時是赤著腳沒鞋子穿,而其他同學都穿最好的衣服和皮鞋,還帶許多吃的東西,所以他在火車上和旅館裡自卑得躲在角落哭泣。因之,在這影片夢境裡的某些角落,似乎總有個小男孩代表著純淨未受汙染的心靈,期待著誰來救贖。

而七等生本人就是這個影像化心靈世界的主宰,舉凡童年時備受屈辱的不堪回憶、失落已久的兒時純真,乃至青春期亟欲探索的身體欲望和創傷經驗(traumatic experience),徘徊於現實與虛幻之間的殘酷暴虐,從而導致其內在性格既自卑又狂傲、既敏感又強迫的複雜面貌,全都不協調卻又彼此共存於這部電影當中。

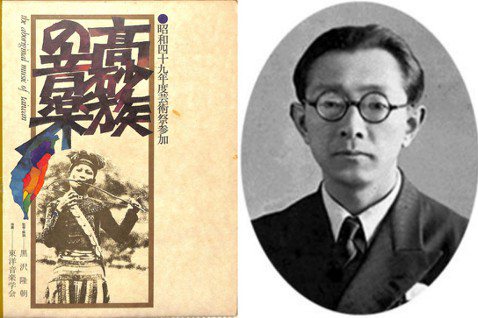

饒富深思的是,該電影名稱取自七等生的自傳小說《削廋的靈魂》,從1976年黃華成設計的遠景初版本封面,到1986年遠景出版《七等生作品集》皆如此。然而,書中像是以美工刀刮去兩點偏旁的「廋」字(讀音ㄙㄡ),卻經常被讀者誤寫成「瘦」。這原是七等生的獨創用法,按教育部詞典解釋,「廋」字乃有「隱匿、找尋」之意,特別用來指涉小說人物弱小隱匿的靈魂。

他只是一隻不想變成蝴蝶的毛毛蟲妖精

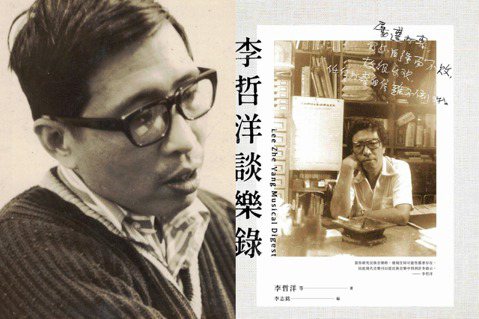

七等生給予一般大眾的形象,正如他的小說特質:清冷、孤獨,還有難以觸及的疏離感,故而作家本人也在《削瘦的靈魂》片中坦然自道:「沒人能了解我,只有我能了解自己」。

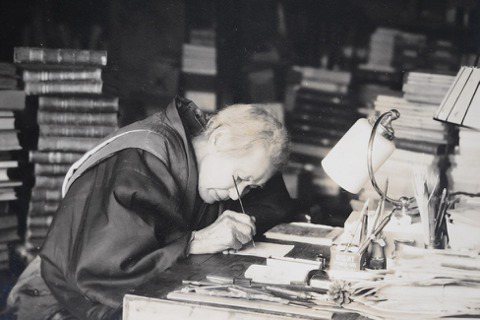

按該紀錄片所述,平日七等生在寫小說時,往往會將自己關在一個四面牆壁門窗都貼滿裸女照片的黑暗房間裡閉門沉思,太太因為擔心小孩吵鬧會打擾到他,總是會在固定時間把小孩帶出門,直到他們在外面走累了想睡覺才回來。熟知此一慣習的家人和親戚們,都把這樣的過程稱作「造小說」。

儘管對人性抱持著懷疑與貶抑的態度,卻仍然對愛情懷有渴求及憧憬。明明很在意他人的評價,卻始終近似賭氣地表示自己毫不在意名聲腐臭。由於七等生本身既自憐又自傲的矛盾複雜性格,比起日常生活與家人朝夕相處,浸淫在文學創作所付出的時間顯然對他而言更為重要,身為作家的親人與子女往往就得忍受更多隨之而來的冷落及疏離。

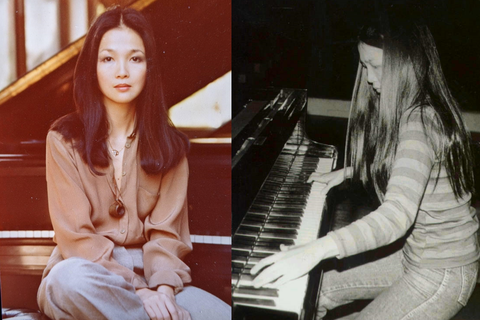

電影《削瘦的靈魂》令人難忘的一幕,是導演訪談七等生的女兒劉小書。當她提到父親與外遇對象在公眾場合被她撞見時還會不好意思、仍想要急著解釋那是在太太離開之後才發生,便忍不住直接調侃吐槽他:你不是最反對一般社會道德眼光的嗎?另在訪談小說作品《思慕微微》當中眾所皆知的女主角,關於人物介紹的字幕卻也毫不避諱地直接打上「前女友」,類此種種細節,煞是耐人尋味。

更教人忍俊不禁的是,影片中還採訪了當年七等生就讀師專期間的老同學,這位多年老友形容他根本就只是一隻不想變成蝴蝶的毛毛蟲妖精,我以為這樣的描述無疑相當鮮活且傳神。

對於文學創作,七等生積極捍衛自我信念,完全過自己想過的生活,也很清楚自己真正想要的是什麼,從不在意他人眼光,甚至以滿不在乎的姿態來加以反抗。在他身上,儼然有著孔子所說的「狂狷之氣」:狂者敢做敢為,大有所為,狷者清高自守,有所不為。正因有深刻的「自知之明」,才能讓自己到老年都一直保持「神秘感」。

文學與影像,皆是一種死後的重讀

「文學就像含燐的物質」,法國當代思想家羅蘭.巴特(Roland Barthes)於1953年出版的第一本《寫作的零度》裡宣稱:「在它就要死去的時候,就會散發出最明亮的光芒」。在巴特看來,文學已是一種是死後的事件。歷史上確實有許多的藝術家或作家作品,亦皆在他們辭世之後,才開始重新受到年輕一代社會大眾的普遍重視。

透過蒙太奇剪接的視覺語言,拍攝紀錄七等生的電影《削瘦的靈魂》毋寧意味著文學作品的死後重生。譬如片中演繹經典名作〈我愛黑眼珠〉的李龍第在洪水淹沒城市之夜的末日景象,當他見識到人類自私醜態,為了求生不惜以粗野的動作去排擠、踐踏著別人而使得內心充滿絕望。此時的畫外音一面朗讀小說段落,畫面背景裡同時以光影波浪,呈現如潰堤洪水般瞬息萬變稍縱即逝的流動感,或以地面上不斷蠕動的鰻魚,象徵作家內在原始而激烈的慾望,在敘事手法上可謂深具獨特的影像魅力。

另提到七等生頗富盛名的一部小說《沙河悲歌》,亦曾被導演張志勇改編拍成同名電影。故事講述一名歌仔戲班樂師因罹重肺病而回到家鄉沙河小鎮休養,流落成為酒家茶室走唱的薩克斯風手,並夾處於當地酒家女侍和戲班婢女之間的情感糾葛,詳細刻畫了6、70年代台灣鄉間生活風貌。

此處《沙河悲歌》裡的「沙河鎮」,即是七等生記憶中的老家苗栗通霄。令我感到相當驚奇的,多年前偶然在台北二手書店拾獲1999年某一期《Playboy》(花花公子)國際中文版雜誌裡得知,這位素來強調離群索居的作家隱遁者,偶爾也會興致大發,特地安排一些較為相熟的友人去「踹酒家」,試圖讓人重溫早年通霄夜生活的風華景況。

這些當地擁有3、40年歷史的鄉村酒家大都沒有招牌,隱身於傳統民宅、透天厝、商辦、農舍當中,而且只做熟客生意。在這裡擔當酒女陪侍工作者,皆是附近的農婦在白天下田之後,晚上偶爾過來幫忙兼差。該輯《Playboy》雜誌封面標題就叫做「七等生帶你上酒家,通霄酒女讓你通宵陶醉」!

夜晚華燈初上,伴隨「那卡西」的樂聲,當然也少不了酒女的「粉味」跑攤。酒酣耳熱之際,一群人玩起了脫衣划拳。不久,眾人便很快玩開了,而在鏡頭面前始終坦然自在、狂放不羈地表達自我的七等生,更是大喇喇地把小姐划拳脫下來的胸罩穿戴在自己身上。文中,負責撰稿的《Playboy》雜誌記者特別替小說家節選了一段極具「七等生風格」的語錄文字:「親密應該是很自然的舉動,對誰親密或對誰不親密是自己私有的選擇,男女並不有別」。

觀看雜誌照片上嬉鬧不已的七等生,他的眼神裡全無一絲羞恥、厭惡或猥褻的感覺,有的只是如同孩童遊戲般的純真、快樂的表情。就像他在《削瘦的靈魂》紀錄片中介紹自己畫作時的口出狂言:「放眼古今人類藝術史上,只有三幅畫能夠窮盡生命的奧秘,一幅是達文西的蒙娜麗莎,一幅是梵谷的向日葵,還有另一幅就是眼前你們所見我畫的這張作品」,言語間竟是顯得一副從容自在的模樣,彷彿一切就是這麼理所當然。